○宗会議員選挙規程施行条例

昭和59年11月22日

宗達第13号

目次

第1編 僧侶議員の選挙

第1章 選挙権、被選挙権及び選挙人名簿(第1条―第5条の6)

第2章 立候補(第5条の7―第9条の4)

第3章 投票(第10条―第28条の2)

第4章 選挙運動(第29条―第31条)

第5章 選挙会と当選人(第32条―第42条の2)

第2編 門徒議員の選挙(第43条―第65条)

附則

第1編 僧侶議員の選挙

第1章 選挙権、被選挙権及び選挙人名簿

(年齢算定期日)

第1条 選挙権及び被選挙権を有する者の年齢は、4月1日現在で算定する。

(選挙人名簿)

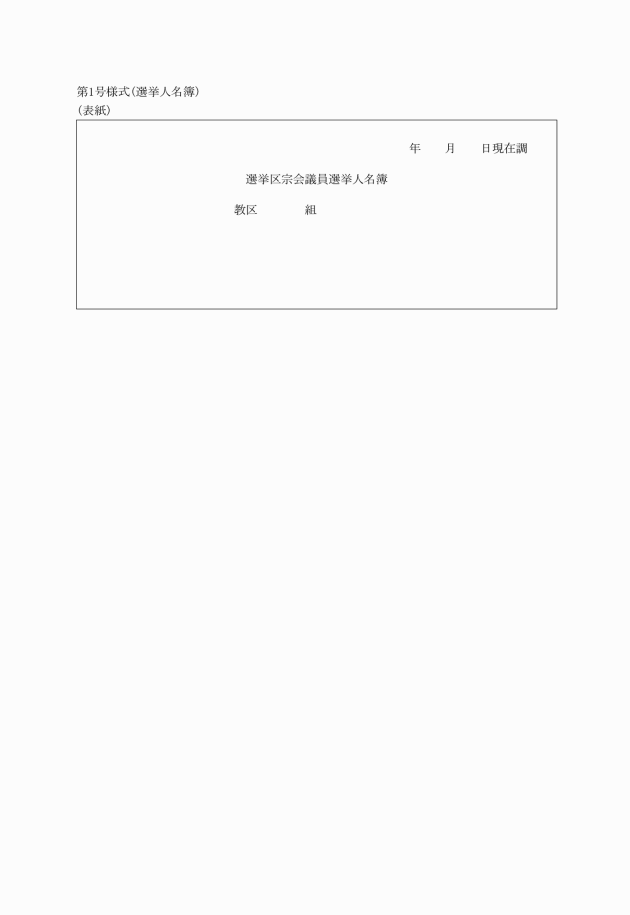

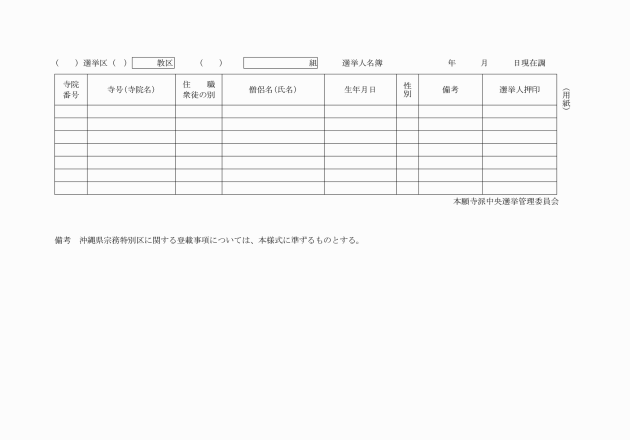

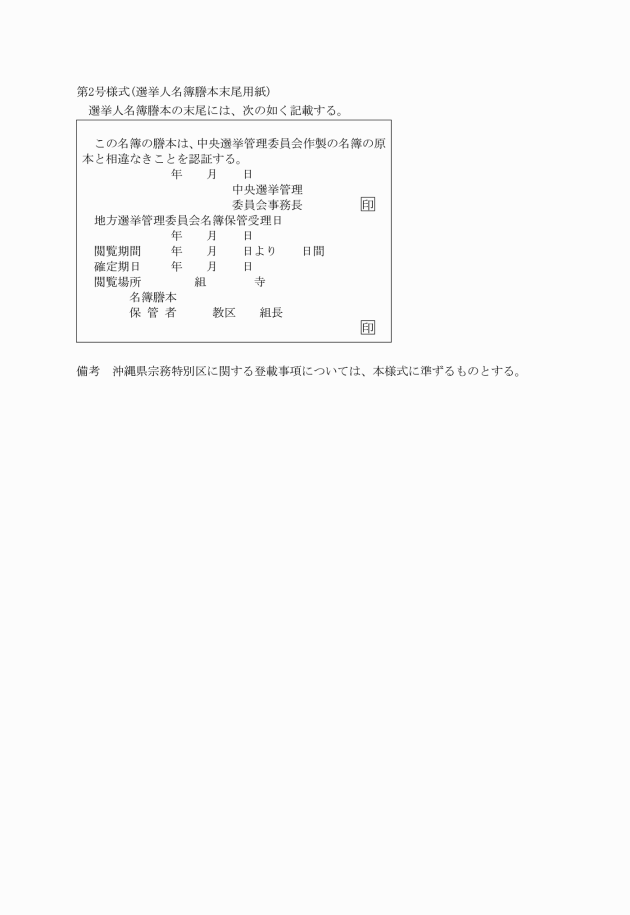

第2条 選挙人名簿の原本(以下、単に「名簿」という。別記第1号様式)は、中央選挙管理委員会(以下「中央選管委員会」という。)が各組ごとに作製して、編綴しなければならない。

3 地方選挙管理委員会(以下「地方選管委員会」という。)は、名簿の謄本の送付を受けたときは、その1通に受理した年月日を記載して保管し、他の1通については、各組ごとに組長に送付し、縦覧の期日及び縦覧の場所その他必要な事項を指示しなければならない。

4 組長は、地方選管委員会から、名簿謄本の送付を受けたときは、当該謄本に、縦覧の期日及び場所を記さなければならない。

5 中央選管委員会は、地方選管委員会に送付するもののほか、少なくとも1通以上の名簿の謄本を余分に作製しておかなければならない。

(縦覧の告示)

第3条 宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号。以下「規程」という。)第12条第3項の規定に基づき、5月15日から5月末日までの間、教務所又は宗務所において名簿の謄本又は名簿を縦覧する場合においては、教務所については地方選管委員会が、宗務所については中央選管委員会が、少なくとも5月10日までに、その旨を告示しなければならない。

(選挙人以外の訂正申立て)

第4条 規程第13条第2項の規定に基づき、地方選管委員会委員長、地方選管委員会事務長又は組長が、選挙人に代って訂正を申し立てたときは、本人又は関係人に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(謄本の再交付)

第5条 天災地変若しくはやむを得ない特別の理由で、地方選管委員会又は組長が、自らの保管する名簿の謄本を滅失したときは、直ちにその旨を中央選管委員会に報告しなければならない。

2 中央選管委員会は、前項の報告を受理したときは、その理由を調査して後、名簿の謄本を再交付するものとする。

(謄本の送付)

第5条の2 組長に対して名簿の謄本が送付された後、規程第24条の規定による選挙の期日及び立候補届出受付日の宗告が発布されたときに、当該選挙に関係のある選挙区の組長の手もとに名簿の謄本が欠けている場合においては、中央選管委員会は、当該組長に対し、地方選管委員会をして、名簿の謄本を送付させなければならない。

(名簿登録申請代行)

第5条の3 規程第21条第1項の規定による名簿の登録の申請は、本人のほか、地方選管委員会委員長、地方選管委員会事務長又は組長が、本人に代ってすることができる。

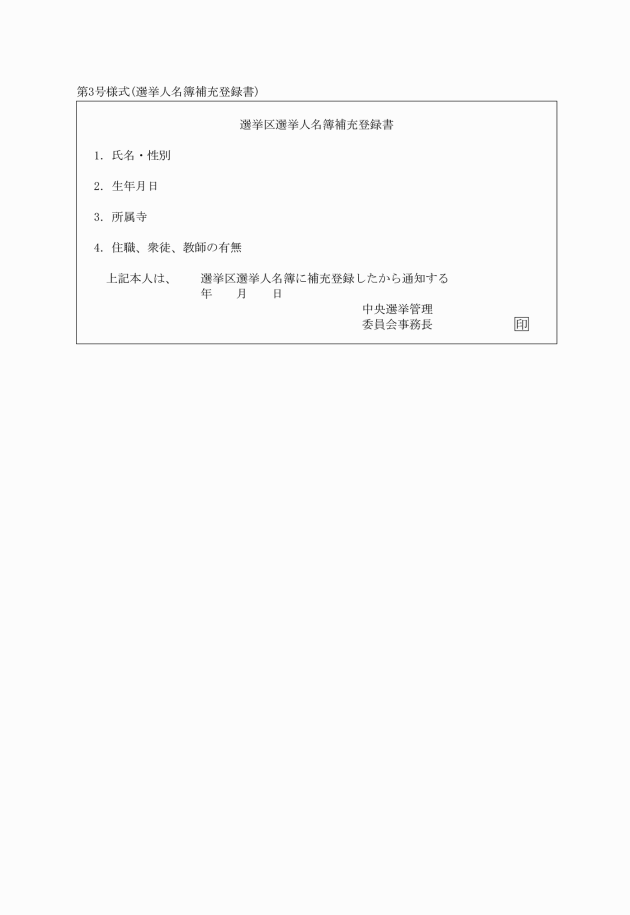

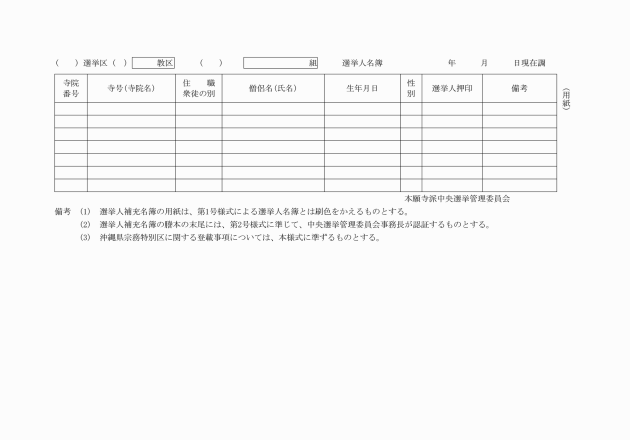

3 名簿に補充したときは、補充選挙人名簿(別記第4号様式)に登載して、その謄本を組長及び地方選管委員会に送達しなければならない。この場合においては、補充選挙人名簿は、選挙区単位に作製するものとし、各組ごとに編綴することを要しない。

4 名簿に補充登録された選挙人が、投票所で投票するときは、第2項の規定による選挙人名簿補充登録書を持参して、補充選挙人名簿と照合された後でなければ、投票することができない。又郵便投票により投票するときは、選挙人名簿補充登録書を添えて、郵便投票を願出なければならない。

(職権による補充登録)

第5条の4 中央選管委員会は、その職権をもって、前条に規定する名簿の補充登録をすることができる。この場合において、その手続については、中央選管委員会の定めるところによる。

(選挙期日及び立候補届出受付日の通知)

第5条の5 地方選管委員会は、規程第24条第2項の規定による選挙の期日及び立候補届出受付日の宗告発布の通知がなされたときは、速やかに組長をして、組内の各寺院に通知しなければならない。

第2章 立候補

(立候補予定者事前説明会)

第5条の7 規程第25条の2第3項の規定による地方選管委員会の立候補予定者事前説明会(以下「事前説明会」という。)の告示は、組長をして、組内の各寺院に通知しなければならない。

2 規程第25条の2第4項の規定による天災その他の事故で、事前説明会を告示した日時に開くことができない場合において、再度予定する事前説明会の期日が、同条第2項の規定による期間内で、かつ、その期日の5日前までに告示できる場合は、同条第3項の規定に基づき告示するものとする。

3 規程第25条の2第5項の規定によるオンライン会議システムを利用した事前説明会に出席を希望する者は、開催日の前日までに地方選管委員会に申請しなければならない。

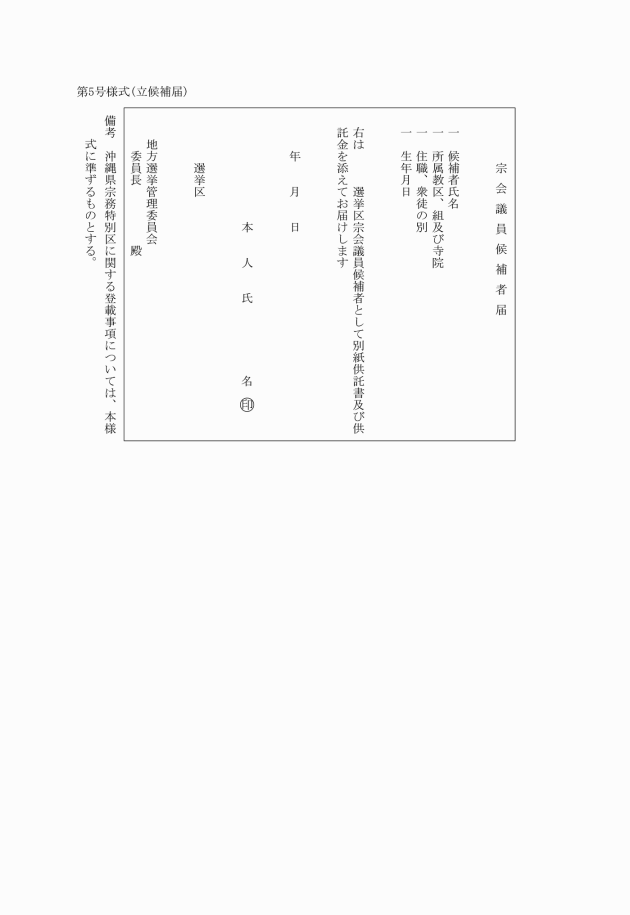

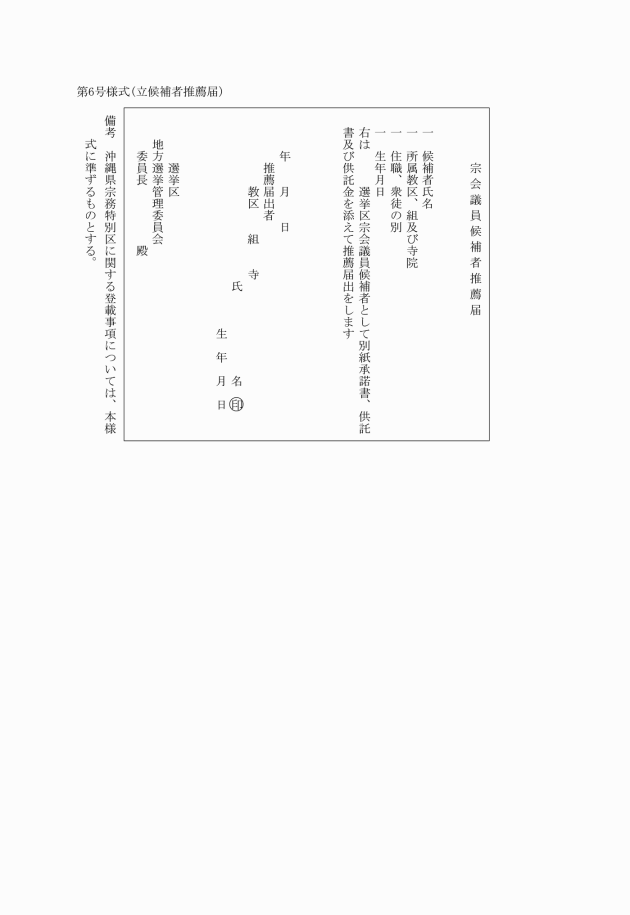

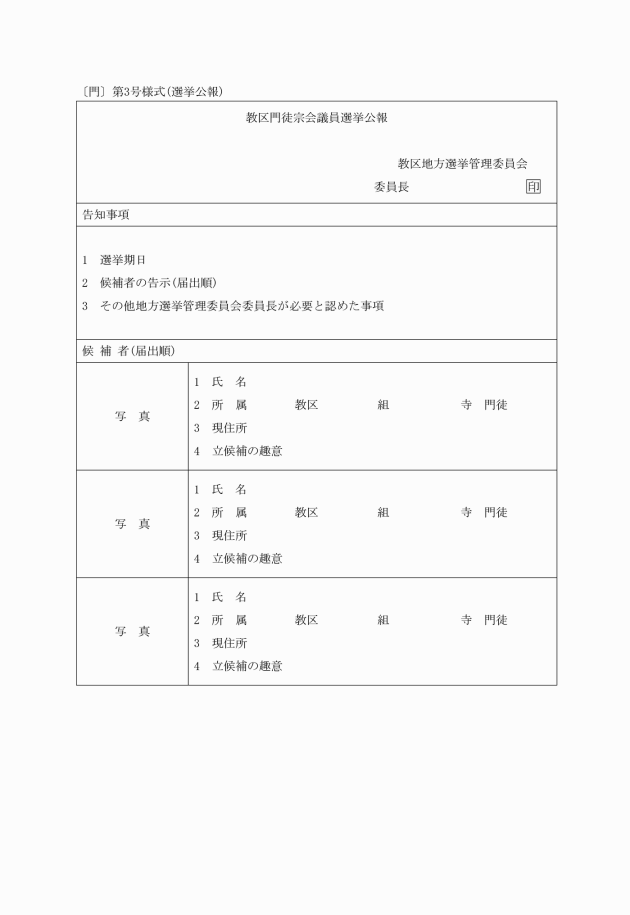

一 候補者の氏名

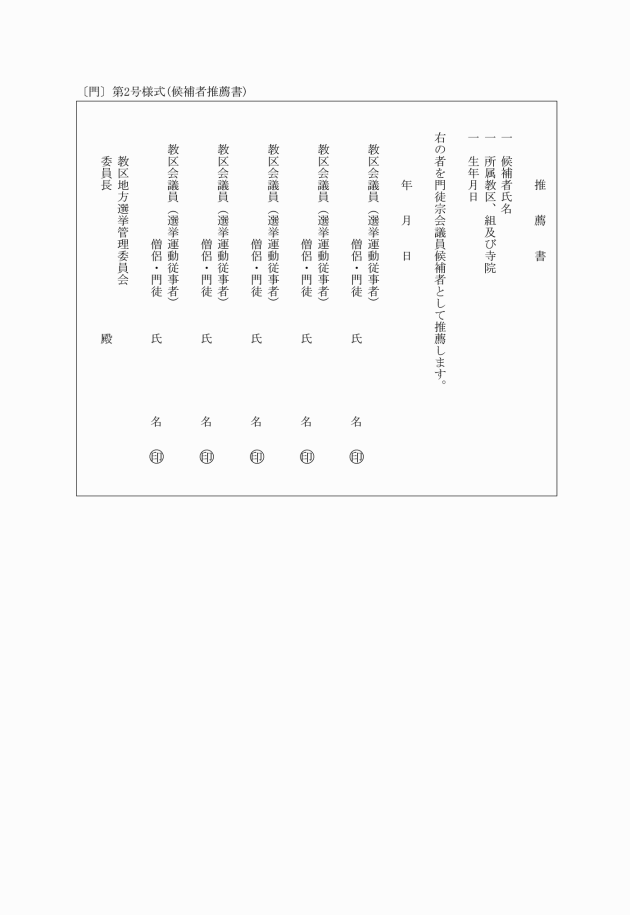

二 立候補の趣意(候補者の経歴等を含む。1,000字以内)

三 候補者の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)

(中央選管委員会)

第7条 地方選管委員会は、前条の届出があったときは、届出書の余白に受付の日時を記載して、これを受理し、候補者の氏名、生年月日並びに所属の教区、組及び寺院の名称を中央選管委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定は、候補辞退、候補者の死亡及び候補者の欠格の届出について、これを準用する。

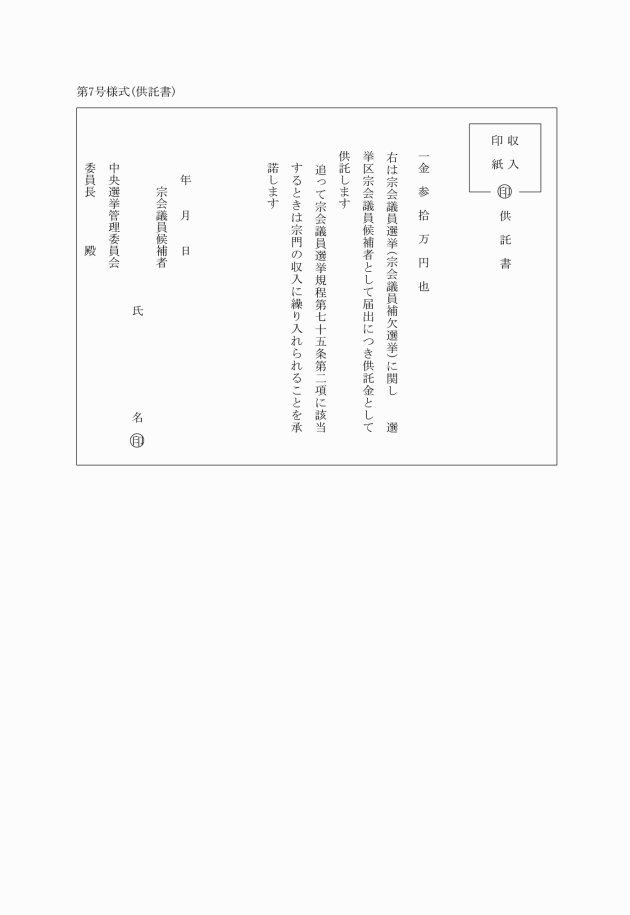

(供託書及び供託金の回移)

第8条 地方選管委員会は、供託書及び供託金を受領したときは、直ちに、仮受領書を交付し、供託書及び供託金は、これを中央選管委員会に回移しなければならない。

2 中央選管委員会は、供託書及び供託金を受領したときは、直ちに、その受領書を地方選管委員会に送達しなければならない。

(立候補辞退届出)

第9条 候補者であることを辞退するときは、候補者の署名捺印した文書をもって、地方選管委員会に届出なければならない。

2 候補者が被選挙権を失ったときは、直ちに、その旨を記載した文書に候補者が署名捺印して、地方選管委員会に届出なければならない。

3 候補者が死亡したときは、その所属寺院の住職、寺族又は選挙事務長若しくは組長は、直ちに、死亡証明書を添付した文書をもって、地方選管委員会に届出なければならない。

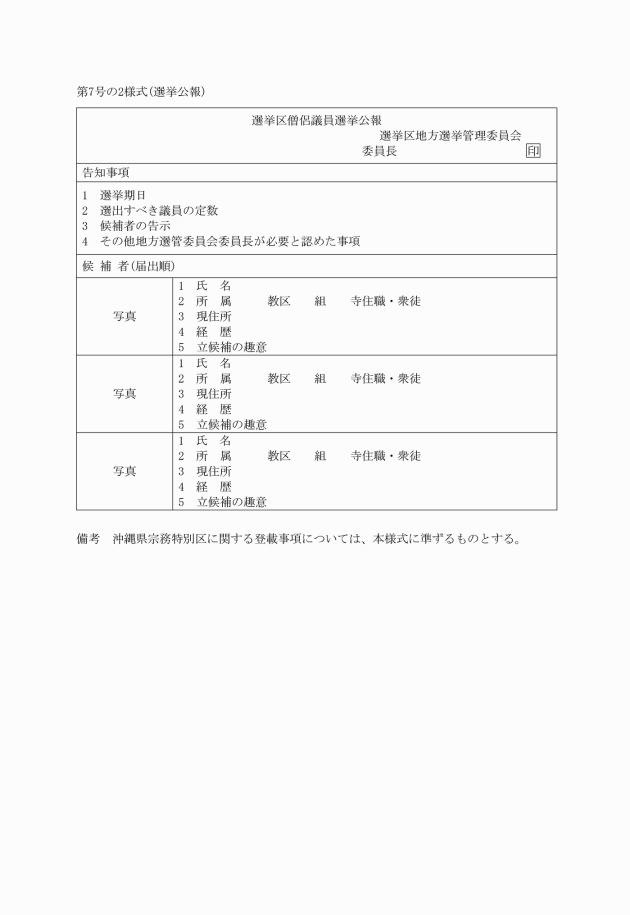

2 地方選管委員会は、天災地変若しくはやむを得ない特別の理由で、前項の選挙公報を配布することができないときは、その情況に応じて、適宜の処置をとらなければならない。

(立会演説会)

第9条の3 規程第37条の2の規定による立会演説会は、選挙の期日の14日前から前日までの期間内に、地方選管委員会が開催するものとする。

2 規程第37条の2第1項の規定による立会演説会開催の申請は、規程第24条の規定による立候補届出受付日に、希望する日時及び場所を、文書により地方選管委員会に届出て行うものとする。

3 地方選管委員会は、立会演説会の開催の必要があると認めたときは、日時及び場所を指定して、各候補者に参加を求めるとともに、速やかに告示し、組長をして、組内の各寺院に通知しなければならない。

4 候補者は、規程第37条の2第2項の規定により演説者1人を定めて、地方選管委員会に報告しなければならない。

5 前各項のほか、立会演説会の開催及び運営について必要な事項は、地方選管委員会委員長が決める。

第3章 投票

(投票立会人の届出)

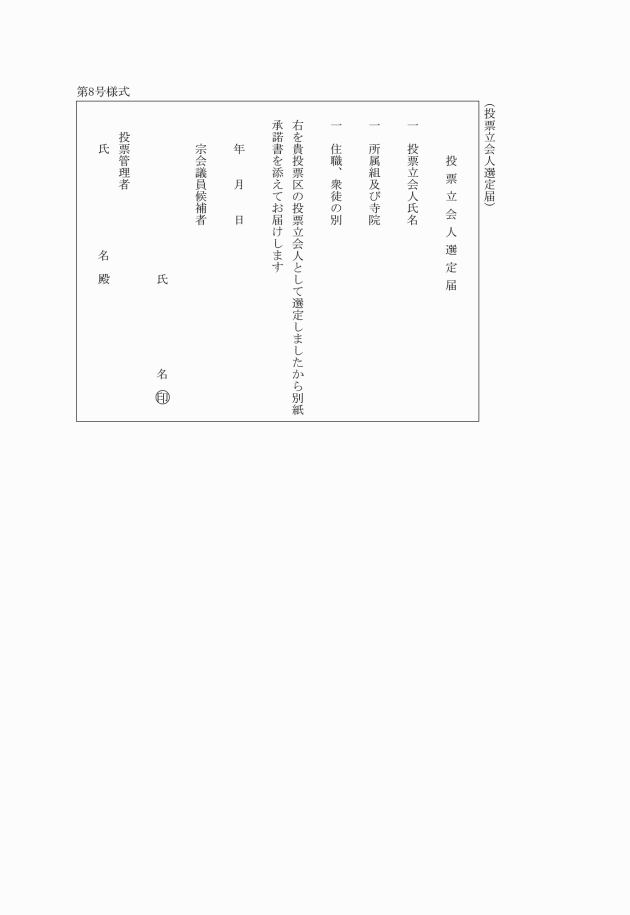

第10条 候補者は、投票立会人を選定したときは、届出書(別記第8号様式)に本人の承諾書を添えて、投票管理者に届出なければならない。

2 前項の規定は、候補者の選定した投票立会人の異動の届出について、これを準用する。

(投票立会人の失職)

第11条 候補者の選定した投票立会人は、その候補者が死亡又は被選挙権を失ったとき若しくは候補者であることを辞退したときは、その職を失う。

(投票所の届出)

第12条 投票管理者は、投票所を決めたときは、直ちに地方選管委員会に届出なければならない。

(投票記載場所)

第13条 投票記載の場所は、選挙の秘密を保つために、相当の設備をしなければならない。

(投票用紙の押印)

第14条 投票用紙には、その所定欄に、中央選管委員会及び地方選管委員長の印を押さなければならない。

(投票箱の調製)

第14条の2 投票箱は、中央選管委員会がこれを調製し、選挙のつど、地方選管委員会に交付する。

2 地方選管委員会は、選挙終了後、規程第79条の規定による選挙録とともに、投票箱を中央選管委員会に返還しなければならない。

(投票用紙等の送達)

第15条 中央選管委員会は、規程第24条の規定による立候補届出受付日以後、速やかに、投票箱、投票用紙、期日前投票用封筒及び郵便投票用封筒を、その数を指示した文書とともに、確実な方法をもって、地方選管委員会に送達しなければならない。この場合において、投票用紙の数は、期日前投票用、郵便投票用及び一般投票用に区分して指示しなければならない。

2 前項の投票用紙、期日前投票用封筒及び郵便投票用封筒は、相当の余分を加算して、これを送達しなければならない。

(地方選管委員会の物品の処理)

第16条 地方選管委員会は、投票箱、投票用紙、期日前投票用封筒及び郵便投票用封筒を受理したときは、その受領書を中央選管委員会に送達し、一般投票用の投票用紙は、速やかに、その数を指示した文書とともに、確実な方法をもって、これを投票管理者に送達しなければならない。

2 期日前投票用封筒及び期日前投票用の投票用紙並びに郵便投票用封筒及び郵便投票用の投票用紙は、地方選管委員会が保管しなければならない。

(投票箱及び投票用紙の保管)

第17条 投票管理者は、投票箱及び投票用紙を受領したときは、直ちに、これを点検して、その受領書を地方選管委員会に送達し、投票箱及び投票用紙は、選挙の日まで、これを保管しなければならない。

(投票箱の点検確認)

第18条 投票管理者は、投票開始の直前に、投票立会人とともに、投票箱を厳密に点検し、錠、鍵、封印紙その他に異状のないことを確認しなければならない。

(投票用紙の点検)

第19条 投票管理者は、投票箱の点検が終った後、投票用紙を投票立会人に点検させなければならない。

(謄本の備付)

第20条 投票管理者は、第2条第3項の規定により送付された名簿の謄本を、選挙の当日、投票所に備え付けなければならない。

(投票用紙の交付)

第21条 投票管理者は、選挙人が本人であるか否かを確かめ、かつ、選挙人が前項の規定により投票所に備え付けられている名簿の謄本に押印した後、投票用紙を交付する。

2 投票用紙の交付は、選挙人1人について、1枚とする。

(宣言投票手続)

第22条 選挙人が、規程第49条の規定による投票をするために、本人であることを宣言するときは、投票立会人の面前でその宣言をし、投票管理者は、この宣言を筆記して、これを選挙人に読み聞かせ、選挙人に署名捺印させなければならない。

2 前項の宣言書は、これを投票録に添付しなければならない。

(投票管理者等の投票)

第23条 投票管理者又は投票立会人が投票するときは、別にその補充を必要としない。

(退出義務)

第24条 選挙人は、投票所に入ったときは、直ちに、投票して退出しなければならない。

(投票所への出入制限)

第25条 選挙人及び選挙に関係する職員でなければ、投票所に入ることができない。

(投票前の退所)

第26条 選挙人が、投票しない前に、投票所の外へ出るときは、投票管理者は、投票用紙を返付させなければならない。

(期日前投票の申請)

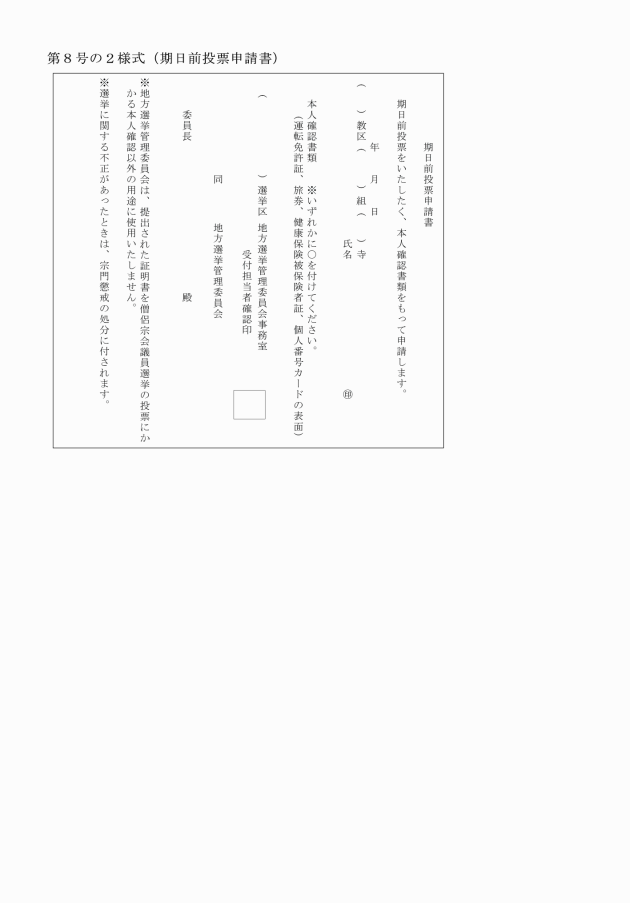

第26条の2 規程第53条の4第1項に規定する期日前投票申請書(別記第8号の2様式)に併せて提出する本人の氏名及び住所が確認できる身分証明書(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

一 運転免許証

二 旅券(パスポート)

三 健康保険被保険者証

四 個人番号カード(マイナンバーカード)の表面

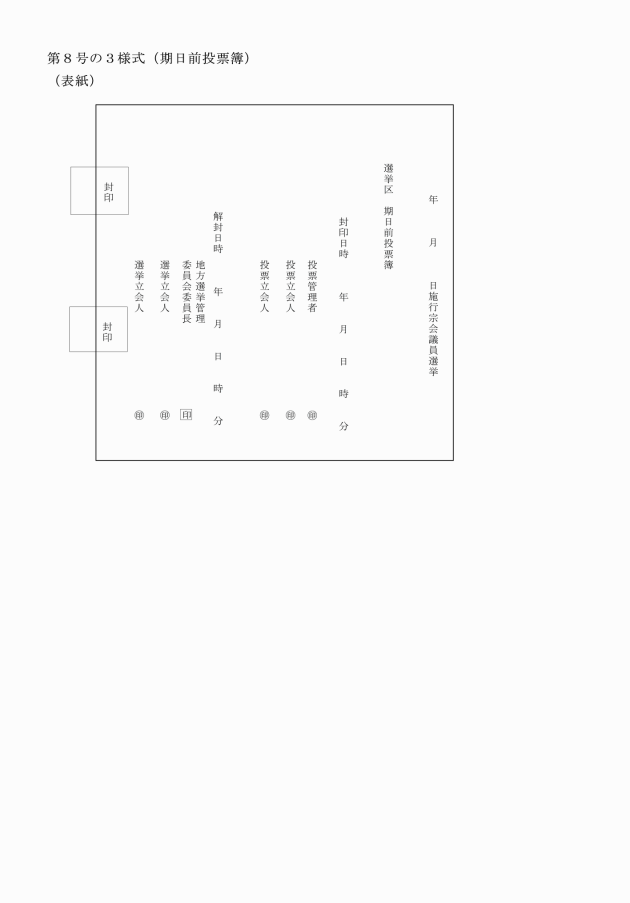

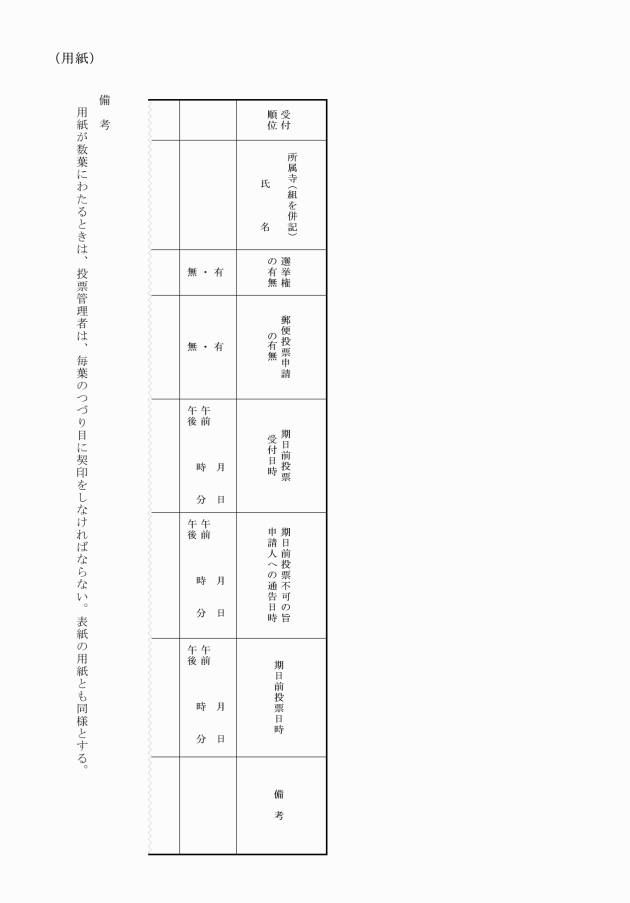

(期日前投票簿)

第26条の3 期日前投票簿(別記第8号の3様式)は、中央選管委員会が調製して、地方選管委員会に交付する。

2 地方選管委員会は、選挙の期間中、期日前投票簿を備え付け、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 期日前投票の申請人の組・所属寺、氏名、選挙権の有無、郵便投票申請の有無及び申請の受付日時

二 申請人が有権者でないとき又は郵便投票の申請を行っていたときは、その旨を申請人に通告した日時

三 期日前投票を行った日時

3 期日前投票簿の表紙には、封印及び解封の日時を記し、封印については期日前投票の投票管理者及び選挙立会人が、解封については地方選管委員会委員長及び選挙立会人が連署捺印しなければならない。

4 封印及び解封に立ち会う選挙立会人は、地方選管委員会が選定した選挙立会人とする。但し、候補者の選定した選挙立会人が立ち会うことを申し出た場合は、地方選管委員会は、これを拒むことができない。

5 前項但書の場合においては、地方選管委員会は、その旨を選挙録に記載しなければならない。

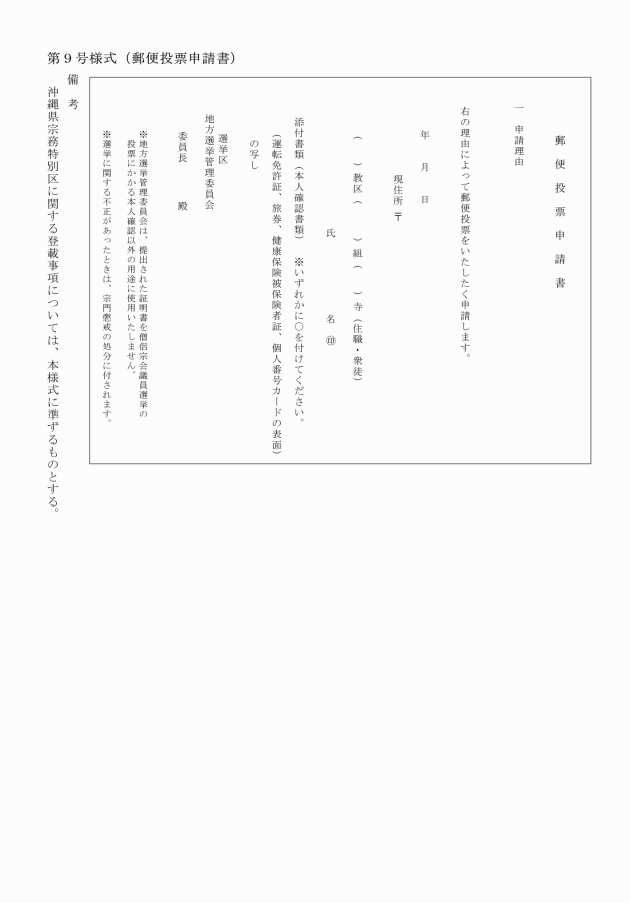

(郵便投票許可申請手続)

第26条の4 郵便投票の許可を申請するときは、書留郵便、特定記録郵便又は特定封筒郵便物(レターパック)をもって、申請書(別記第9号様式)を地方選管委員会に郵送しなければならない。但し、開教区その他海外諸地域に居住している選挙人にあっては、外国郵便物、ファクシミリ又は電子メールをもって申請するものとする。

2 前項の申請書には、規程第54条第1項各号による申請理由について、次の各号に定めるところによる証明及び第26条の2に規定する本人確認書類の写しを添付しなければならない。

一 規程第54条第1項第1号による交通至難な離島等の地域とは、離島振興法(昭和28年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)が適用される地域及び奄美群島並びに小笠原諸島をいい、この地域に居住している選挙人にあっては、住民票を添えるものとする。

二 規程第54条第1項第3号の施行措置については、次のとおりとする。

イ 遠隔の地とは、選挙人の属する選挙区以外の地域をいう。但し、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定める地域をもって遠隔の地とみなす。

① 北海道選挙区にあっては、自らの所属する投票区以外の地域

② 東北選挙区、東京選挙区、東海選挙区、兵庫選挙区、山陰選挙区、四州選挙区、備後選挙区及び鹿児島・沖縄選挙区にあっては、選挙人の属する都又は県以外の地域

ロ 職務に従事中とは、選挙人が、宗務員、宗会議員、教区会議員又は本願寺評議会評議員若しくは直轄寺院評議会評議員その他僧侶として果さなければならない職務に従事している場合をいい、その証明については、現に職務に従事中である区域又は組織の宗務機関の長の証明書を添えるものとする。但し、宗務員のうち宗務所員にあっては統合企画室部長が、本山寺務所員にあっては内務室<人事担当>部長が証明するものとする。

三 規程第54条第1項第4号の施行措置については、次のとおりとする。

イ 兼職に従事中とは、選挙人が、前号ロに規定する職務以外で、生計の資を得るための業務に従事している場合をいい、その証明については、現に業務に従事中であることを証明し得る者の証明書を添えるものとする。

ロ 学業に従事中の者にあっては、学校又はそれに類似する教育養成機関又は施設の長又はこれに準ずる者の証明書を添えるものとする。

(郵便投票の交付)

第27条 地方選管委員会は、第26条の4の規定による申請を受付けたときは、申請人が有権者であるか否か、並びに申請の理由が規程第54条第1項各号及び同条第2項のいずれかに該当するものであるか否かを調査し、有権者であること及び正当の理由があると確認したときは、直ちに当該申請人に投票用紙及び郵便投票用封筒を書留郵便で郵送しなければならない。

2 前項の調査において、申請人が有権者でないと認めたとき又は申請の理由が規程第54条第1項各号及び同条第2項のいずれにも該当しないと認めたときは、直ちにその旨を当該申請人に通告しなければならない。

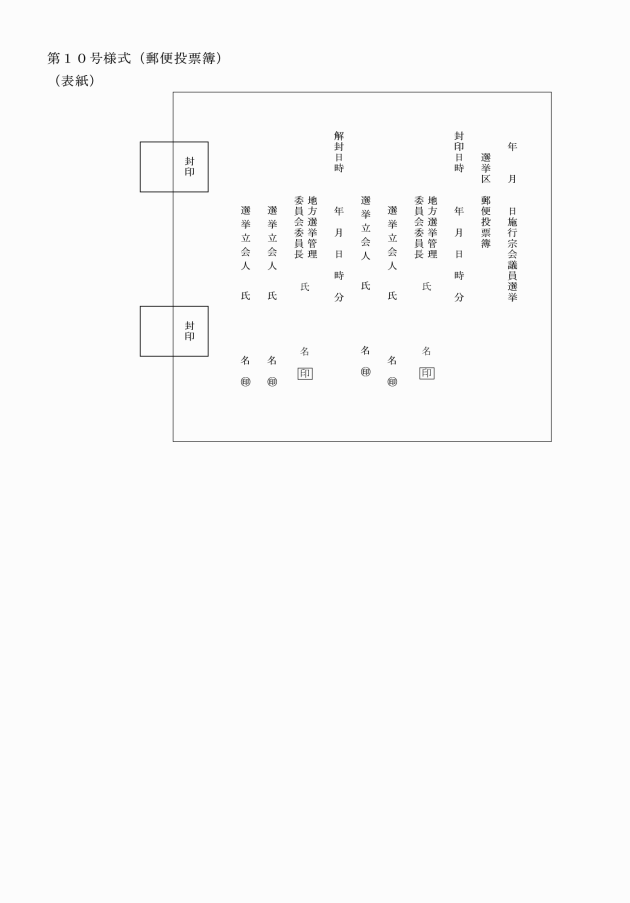

(郵便投票簿)

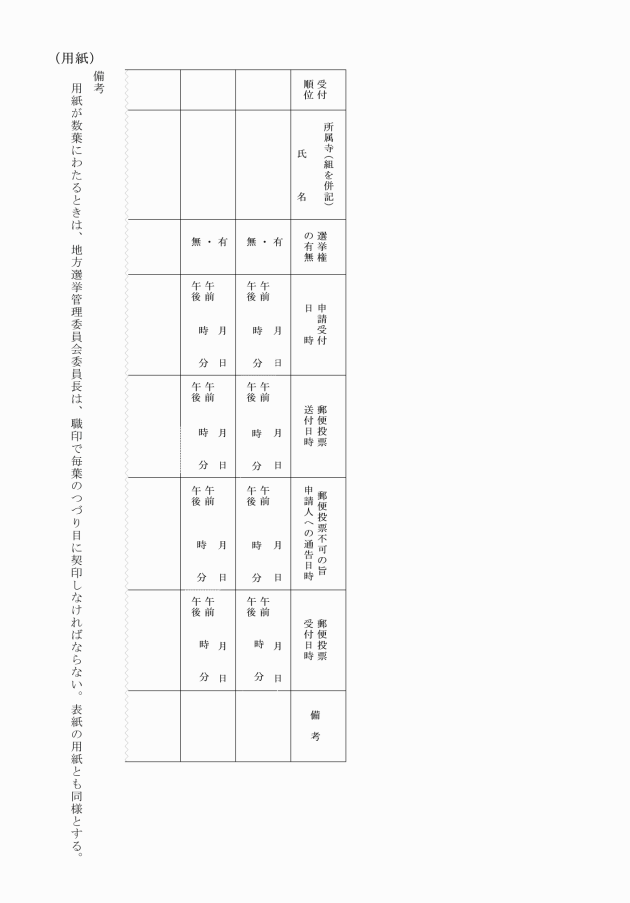

第27条の2 郵便投票簿(別記第10号様式)は、中央選管委員会が調製して、地方選管委員会に交付する。

2 地方選管委員会は、選挙の期間中、郵便投票簿を備え付け、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 郵便投票の申請人の組・所属寺、氏名、選挙権の有無及び申請の受付日時

二 申請人に対し投票用紙及び郵送用封筒を送付した日時又は前条第2項の規定に該当したときは、その旨を通告した日時

三 郵便投票を受けた日時

3 郵便投票簿の表紙には、封印及び解封の日時を記し、地方選管委員会委員長及び選挙立会人が連署捺印しなければならない。

4 封印及び解封に立ち会う選挙立会人は、地方選管委員会が選定した選挙立会人とする。但し、候補者の選定した選挙立会人が立ち会うことを申し出た場合は、地方選管委員会は、これを拒むことができない。

5 前項但書の場合においては、地方選管委員会は、その旨を選挙録に記載しなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第28条 投票管理者は、投票終了後、直ちに投票立会人とともに投票口を封印して、投票箱を施錠し、かつ、封印しなければならない。

(投票箱の鍵の保管)

第28条の2 投票箱の内蓋の鍵は、地方選管委員会委員長がこれを保管し、外蓋の鍵は、地方選管委員会委員長及び投票管理者が、それぞれ1つずつ、これを保管する。

第4章 選挙運動

(選挙事務所の届出)

第29条 選挙事務所を設置するときは、その所在地及び設置年月日を記載した文書をもって、地方選管委員会に届出なければならない。

2 前項の規定は、選挙事務所の異動の届出について、これを準用する。

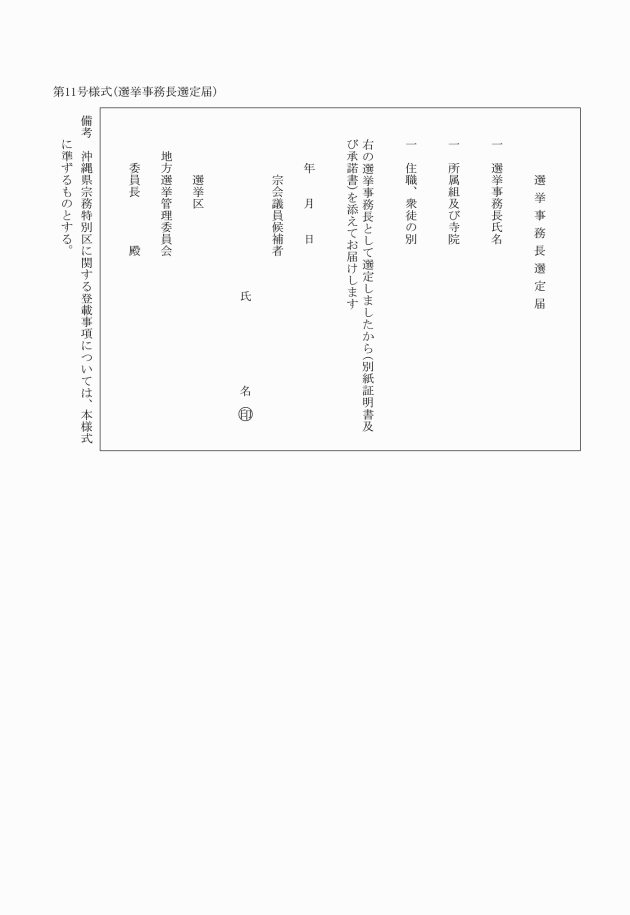

(選挙事務長の届出)

第30条 候補者は、選挙事務長を選定したときは、届出書(別記第11号様式)に、選挙事務長となる者が有権者であることを証明する組長又は沖縄県宗務事務所長の証明書及び本人の承諾書を添えて、地方選管委員会に届出なければならない。但し、候補者が自ら選挙事務長となるときは、証明書及び承諾書は、これを必要としない。

2 前項の規定は、選挙事務長の異動の届出について、これを準用する。

3 前2項の規定は、選挙事務長が選定する選挙事務員の届出について、これを準用する。

(選挙事務長等の失職)

第31条 選挙事務長及び選挙事務員は、その候補者が死亡又は被選挙権を失ったとき若しくは候補者であることを辞退したときは、その職を失う。

第5章 選挙会と当選人

(選挙管理委員会事務室)

第32条 地方選管委員会は、選挙管理委員会規程(平成24年宗則第20号)第4章の規定により、事務室を設け、事務長及び必要な職員を置かなければならない。

2 前項の職員は、選挙係員及び書記とし、その任命については、選挙管理委員会規程第18条第3項の規定による。但し、この場合において、職員の任免、異動は、中央選管委員会に報告するとともに、選挙区内に告示しなければならない。

(選挙会期日の報告)

第33条 地方選管委員会は、選挙会の場所及び日時を決めたとき又は変更したときは、速やかに、中央選管委員会に報告しなければならない。

(宗務員の臨場)

第34条 中央選管委員会は、特に必要があるときは、中央選管委員会の職員を派遣して、選挙会に臨場させることができる。

(投票箱等の点検による措置)

第35条 地方選管委員会は、投票管理者から投票箱の鍵及び投票箱並びに投票録、残余の投票用紙及び名簿謄本在中の封筒を受領するときは、投票管理者の立会の下に外見上の異状の有無について点検し、投票箱にあっては更に外蓋の封印及び外蓋を開いて、投票口の封印の異状をも点検しなければならない。

2 地方選管委員会は、前項の点検の結果異状を認めたときは、その旨を記載した文書を作製し、投票管理者とともに、これを署名捺印しなければならない。

(異状認定文書の提示)

第36条 地方選管委員会は、選挙会の当日、前条第2項の文書を選挙立会人に示さなければならない。

(開票)

第37条 地方選管委員会は、開票をするときは、事務室の職員2人以上に、同一候補者の得票数を各別に計算させなければならない。

2 前項の計算が終ったときは、地方選管委員会は、各候補者の得票数の総数を朗読させなければならない。

(選挙会の日時延長)

第38条 選挙会が、所定の時刻に終らないときは、時間を延長して行う。但し、時間を延長してもなお終らないときは、翌日午前9時から続行する。

2 前項但書の場合は、地方選管委員会は、既に開票した投票と未だ開票しない投票とを区別し、別個の箱に入れて、選挙立会人2人以上とともに封印し、翌日までこれを保管しなければならない。

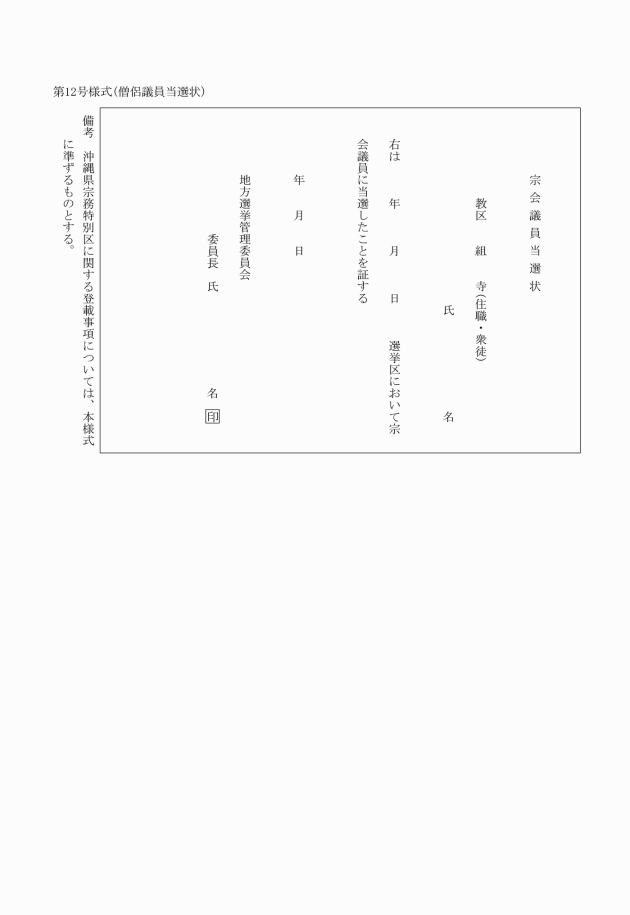

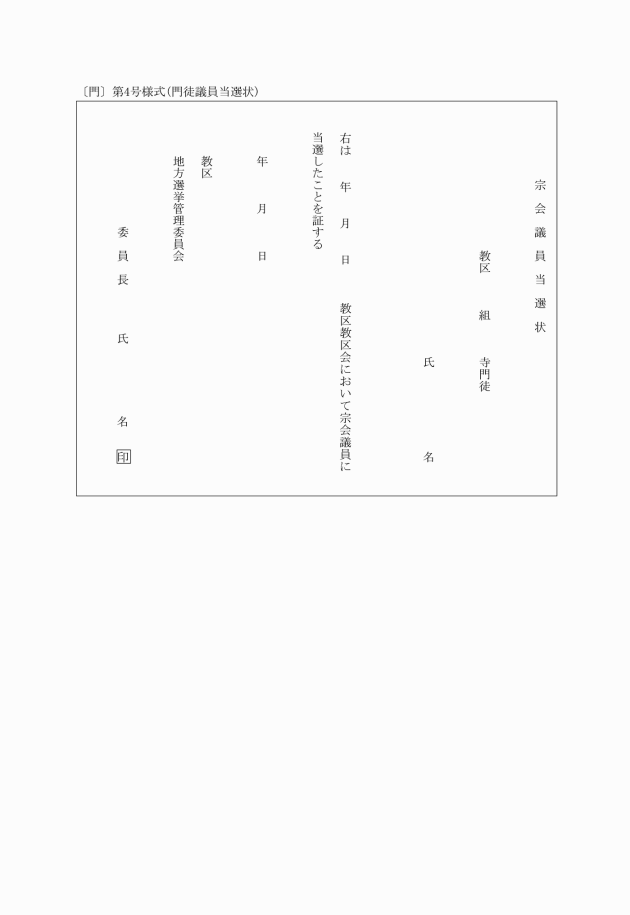

(当選状)

第40条 当選状の様式は、別記第12号様式とする。

(責務)

第41条 地方選管委員会委員並びに事務室の事務長及び職員は、選挙及び当選に関して係争のある間は、その職務を離れた後でも、その責を免れない。

(選挙録の閲覧)

第42条 選挙録は、中央選管委員会の許可がない限り、これを閲覧することができない。

(選挙文書保存期間)

第42条の2 選挙録その他選挙に関する書類は、少なくとも4年以上、これを保存しなければならない。

第2編 門徒議員の選挙

(年齢算定期日)

第43条 議員になることができる者の年齢は、4月1日現在で算定する。

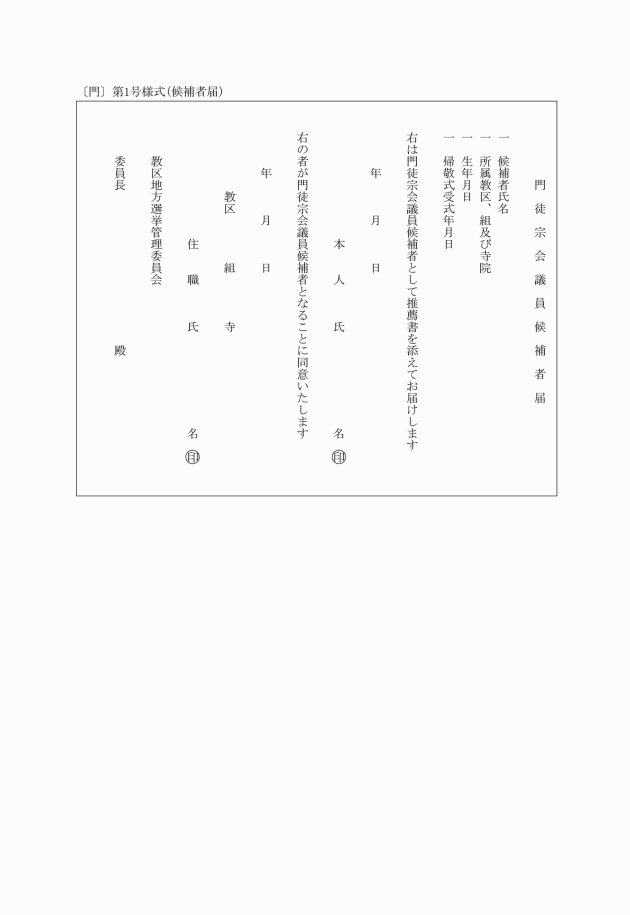

(立候補届出・補充立候補届出)

第44条 議員に立候補しようとする者は、選挙の期日の宗告発布の日から、選挙の期日の25日前までに、所属寺院の住職(住職代務並びに直轄寺院の宗務長、直属寺院の輪番及び主管を含む。以下同じ。)の同意を得た候補者届(別記〔門〕第1号様式)に、教区会議員3人以上の推薦書(別記〔門〕第2号様式)及び選挙公報関係書類を添えて、自己の所属する教区の地方選管委員会に届出なければならない。この場合において、推薦書は5人までとする。

(立候補の制限)

第45条 宗務員は、その職を辞さなければ、立候補することができない。

2 宗門が設立した学校法人の経営する学校の教職員は、その職を辞さなければ、その職務のある教区内では立候補することができない。

(候補者に関する通知及び報告)

第47条 地方選管委員会は、立候補、立候補辞退、候補者の死亡及び候補者の失格の届出のあるごとに、その事項を教区会議員に通知しなければならない。

(立候補受付時間)

第48条 地方選管委員会が立候補の受付をする時間は、午前9時から午後4時までとする。

(選挙公報)

第49条 地方選管委員会は、候補者にかかる選挙公報(別記〔門〕第3号様式)を作製し、選挙の期日の20日前までに、教区会議員に配布しなければならない。但し、第44条第3項の規定による候補者の届出があった場合には、速やかに選挙公報を作製し、選挙の期日の5日前までに、教区会議員に配布するものとする。

2 第9条の2第2項の規定は、門徒議員候補者にかかる選挙公報について、準用する。

(選挙運動)

第50条 規程第107条の2の規定により、立候補した者は、選挙運動をすることができる。但し、推薦状以外の選挙運動は、候補者か、その所属寺院の住職か、推薦人(以下「選挙運動従事者」という。)でなければすることができない。

3 選挙運動従事者は、その選挙運動の期間中同一教区の他の候補者の選挙運動従事者となることができない。

4 宗務員及び宗門立学校の教職員は、一切の選挙運動をしてはならない。但し、自ら候補者となった教職員並びに実務につかない宗務所出仕、宗務所用係、名誉侍真、名誉知堂、布教使及び輔導使は、この限りでない。

(定足数・選挙場)

第51条 教区会議長は、規程第107条第1項の規定により、出席議員の数が、教区会議員の総数の2分の1以上であると認めたときは、教区会の成立を宣言し、門徒議員の選挙会を行う旨を述べて、自席に復さなければならない。

2 選挙場は、教区会の議場とする。

(選挙長の選任)

第52条 地方選管委員会は、規程第108条第2項の規定により、あらかじめ、選挙長を選任して、その氏名を教区会議長に通知しておかなければならない。

(選挙会の開会)

第53条 選挙長は、第51条の規定により、教区会議長が自席に復した後、選挙長席に着き、直ちに、選挙会に入る旨を宣告し、候補者の氏名を標示するとともに、選挙係員の氏名を告知しなければならない。

(選挙長の代行)

第54条 選挙長は、規程第109条の2の規定により、議員の選挙に関する事項を地方選管委員会事務長に代行させるときは、その旨を告知しなければならない。

(選挙場への出入)

第55条 選挙長は、規程第109条第1項の規定により、選挙の開始とその終了の宣言をする間(以下「選挙時」という。)は、選挙場を閉鎖し、選挙係員のほか、何人の出入もできないようにするものとする。

2 候補者及び所属寺院の住職は、地方選管委員会の許可を得て、前項の選挙時を除き、選挙会を参観することができる。

(出席議員数の点検及び選挙の開始)

第56条 選挙長は、選挙の開始の宣言に先立って、選挙に関する注意及び候補者にかかる必要事項を述べた後、出席議員の数について呼名による計算をしなければならない。

2 選挙長は、前項の計算の結果、規程第107条第1項の規定に該当する出席数があると認めたときは、教区会議員及び係員以外の退場を求めた後、直ちに、選挙の開始を宣言し、出席議員の数を報告するとともに、投票箱に異状のないことを示さなければならない。

3 選挙長は、規程第112条第4項の規定により、投票を行わずして候補者を当選人とするときは、出席議員数の点検後、選挙の開始の宣言を省略して直ちに候補者を当選人とすることを選挙会に諮り、これを決定するものとする。

(投票)

第57条 議員は、係員の呼名に応じて順次自席を離れ、係員から投票用紙を受け取り、投票記載の場所において、選挙しようとする者1人の氏名を自書し、選挙長席の前に設けられた投票箱に、投票しなければならない。

(投票数の点検及び開票)

第58条 選挙長は、投票が全部終ったときは、規程第111条第1項の規定により、教区会議員のうちから2人の立会人を指名し、その立会人とともに、係員をして、投票数の点検を行わせる。

(再投票、決選投票及び再選挙)

第59条 選挙長は、規程第111条第2項の規定によって、再投票を行わなければならないときは、そのまま選挙を続行しなければならない。

2 選挙長は、規程第112条第2項又は第114条の規定によって、続けて決選投票又は再選挙を行わなければならないときは、情況によって選挙の開始を宣言することができる。

3 選挙長は、規程第114条第2項の規定により、次点の者を繰り上げて当選人とすることができるときは、その旨を述べた後、選挙の開始の宣言を省略し、投票又は再選挙によることなく次点の者を当選人とすること(以下「補充当選」という。)を選挙会に諮らなければならない。

4 選挙会で、前項の規定による補充当選を可としたときは、選挙長は、直ちに次点の者を繰り上げて当選人とすることを決定するものとする。

5 選挙会で、第3項の規定による補充当選に、出席議員の過半数から異議があったときは、選挙長は、当該補充当選の対象者について投票を行うか、又は再選挙に付するかを選挙会に諮り、これを決定しなければならない。但し、補充当選の対象者が、選挙において、出席議員の3分の1以上の得票数を得ているときは、選挙会は、補充当選に異議を述べることができないものとする。

(秘密保持設備)

第60条 投票記載の場所は、選挙の秘密を保つために、相当の設備をしなければならない。

(投票の秘密)

第61条 教区会議員は、何人に対しても、その選挙した者の氏名を陳べる義務を有しない。

(当選の諾否の照会及び当選状)

第62条 規程第113条の規定により、選挙長が当選人に当選の諾否を照会するときは、口頭によって行うことを例とし、当該当選人は、直ちにその諾否を回答しなければならない。

2 前項の場合において、当選人がその当選を辞退しようとするときは、所属寺院の住職の承認を得なければならない。

3 第1項の場合において、当選人と連絡をとることができないときは、当該当選人に代って、所属寺院の住職が、その諾否を回答しなければならない。

4 前各項の規定による手続を迅速に行うため、候補者及びその所属寺院の住職は、選挙日の所在及び連絡先をあらかじめ地方選管委員会に届出て、いつでも対応できるようにしておかなければならない。

5 地方選管委員会は、当選人には、当選状(別記〔門〕第4号様式)を交付する。

(選挙会終了の宣言)

第63条 選挙長は、当選人が決定し、選挙に関するすべての事項が終了したと認めたときは、選挙会を終る旨を宣告する。

(教区会議長の着席)

第64条 前条の規定により、選挙会が終った後は、教区会議長が再び議長席に着いて、教区会の運営に当らなければならない。

附則

1 この宗達は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この宗達施行の際現に存する選挙人名簿の様式及び名簿の謄本の認証については、規程第17条の規定による据置期間中は、なお従前の規定によるものとする。

附則(平成12.3.31―宗達1号)

この宗達は、次の総選挙から施行する。

附則(平成12.11.11―宗達12号)

この宗達は、次の総選挙から施行する。

附則(平成15.4.23―宗達21号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(平成20.3.28―宗達5号)

この宗達は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24.11.5―宗達50号)

1 この宗達は、次の総選挙から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、この宗達の施行に必要な措置を講じなければならない。

附則(平成28.3.29―宗達6号)

1 この宗達は、平成28年4月1日から施行する。

2 総局は、この宗達施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

附則(平成28.10.8―宗達15号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附則(令和6.8.27―宗達11号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 新型コロナウイルス感染症の影響による宗会議員選挙の補欠選挙に関する特例措置規程施行条例(令和4年宗達第1号)は、廃止する。

附則(令和7.3.31―宗達7号)

この宗達は、令和7年4月1日から施行する。

(参考)

総選挙実施期日一覧

総選挙実施年 | 僧侶宗会議員 | 門徒宗会議員 | 備考 |

昭和25年(1950) | 7月9日(日) | 7月2日(日) |

|

昭和28年(1953) | 7月9日(木) | 7月17日(金) |

|

昭和32年(1957) | 7月9日(火) | 7月19日(金) |

|

昭和37年(1962) | 4月10日(火) | 4月20日(金) | 解散総選挙 |

昭和41年(1966) | 4月10日(日) | 4月20日(水) |

|

昭和45年(1970) | 4月11日(土) | 4月20日(月) |

|

昭和49年(1974) | 4月11日(木) | 4月20日(土) |

|

昭和52年(1977) | 11月15日(火) | 11月21日(月) | 解散総選挙 |

昭和56年(1981) | 11月17日(火) | 11月21日(土) |

|

昭和60年(1985) | 11月18日(月) | 11月21日(木) |

|

平成元年(1989) | 7月2日(日) | 7月7日(金) | 解散総選挙 |

平成5年(1993) | 7月2日(金) | 7月7日(水) |

|

平成9年(1997) | 7月2日(水) | 7月7日(月) |

|

平成13年(2001) | 3月25日(日) | 3月26日(月) | 解散総選挙 |

平成17年(2005) | 4月20日(水) | 4月22日(金) |

|

平成20年(2008) | 12月7日(日) | 12月10日(水) | 解散総選挙 |

平成24年(2012) | 12月9日(日) | 12月12日(水) |

|

平成28年(2016) | 12月11日(日) | 12月14日(水) |

|

令和2年(2020) | 12月11日(金) | 12月14日(月) | |

令和6年(2024) | 12月11日(水) | 12月14日(土) |