山口教区岩国組養専寺 平和への想いを次世代に語り継ぐ

◆平和への思いを伝える

山口県和木町にある養専寺では、毎年5月10日に、この地を襲った空襲の犠牲者追悼法要が営まれ、今年で72回目となりました。

また、この追悼法要の他に、毎年5月の日曜学校で子どもたちに戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えるための学習会を行っています。今年(2018年)は5月20日に開催され、戦争を経験した村本美喜子さんと養専寺住職の元浄公昭さんが子どもたちに語り継ぎを行いました。

◆村本さんから子どもたちへ

73年前の1945(昭和20)年5月10日、米軍の爆撃機B29により和木町は爆撃を受けました。その対象となったのは、旧岩国陸軍燃料廠(しょう)(現在の三井化学岩国大竹工場)付近一帯でした。わずか40分の間に356名もの人が命を落としました。

当時、燃料廠で勤務をしていた村本さんは「燃料廠一帯はすでに火の海。燃え盛る炎は火柱となり、私に襲い掛かってくる気がしてとても恐ろしかったのを覚えています。食べ物、着る物がたくさんある平和な世の中で生活していることに感謝し、争いが起こらないように仲良く暮らしてください」と願いを込めて話しました。

日曜学校に参加した園児から中学生までの15名の子どもたちは、村本さんの話に真剣な眼差しで聞き入りました。子どもたちからは「話し合って理解し合えば戦争は起きないと思う。思いやりの心を持って生活していきたい」、「当り前のようにある服や食べ物が手に入らない時代があったことを忘れないようにしたい」と、戦争の記憶を心に刻んでいきたいとの想いが聞かれました。

◆元浄住職から子どもたちへ

お寺には陶器でできた仏具があります。その仏具が作られた経緯を元浄住職は「戦争により、金属性の仏具はすべて供出することになりました。その後、供出した仏具の代用として陶器の仏具が作られました。その時代のことを忘れないために、今もこの陶器の仏具を大切に保管しています」と話しました。

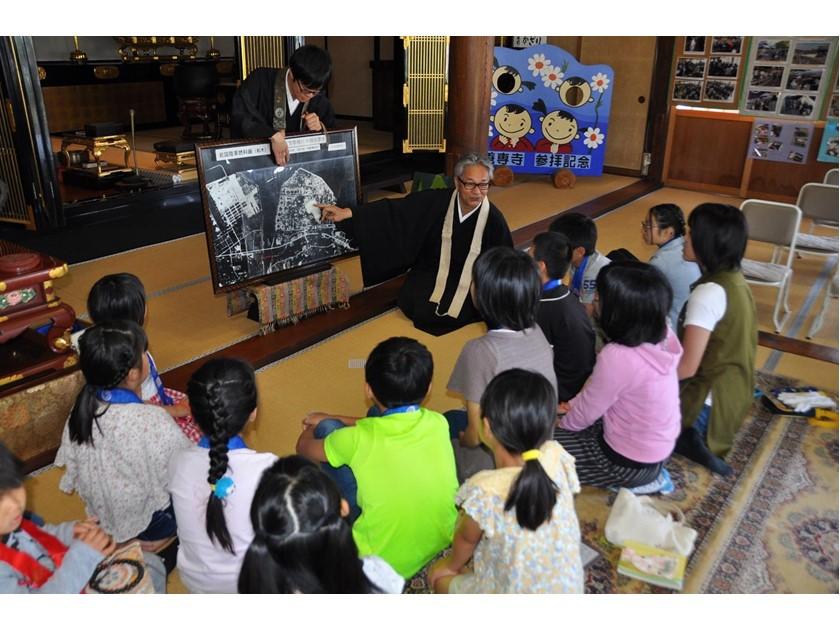

そして住職は、町の立体地図を持ち出し、子どもたちの家などの場所を確認した後、米軍が撮影した空爆中の航空写真を見せて位置を比較し、「もしもその時、家に自分がいたら...」と想像を促します。

すると、村本さんの話は他人事ではなくなります。子どもたちは、あらためて、戦争の恐ろしさや平和の尊さを感じとった様子でした。

◆もう二度と戦争を繰り返さないために

「戦争を知る人が少なくなってきている時だからこそ、戦争の悲惨さや平和の大切さを語り伝えていくことは、とても大切であると考えています。お寺として、地元で起きた悲劇を次の世代に伝え、子どもたちに平和の大切さを知ってもらい、二度と同じ過ちを繰り返さないように取り組んで行きたいです」と住職。

養専寺では空襲によって多くの尊い命が失われた過去を風化させないために、今後も追悼法要や日曜学校を通して平和の大切さを発信し続けていきます。

村本さんから子どもたちへ

元浄住職から子どもたちへ