福井教区一乗組照恩寺 常にバージョンアップ!テクノ法要

◆極楽音楽花まつり「テクノ法要」

福井市にある照恩寺(朝倉行宣住職)では、2017(平成29)年5月3日午前10時より「極楽音楽花まつり」を開催しました。花まつりの内容は、ブラスバンドのライブや、カザフスタンの民族楽器の演奏会、越前そばの振る舞いなど多種多様ですが、その中でも中心となるのが今回3回目となる「テクノ法要」です。

朝倉住職は元DJ。龍谷大学在学中からライブハウスで照明の仕事や、クラブでDJの活動を行ってきました。現在では宗門関係学校である北陸学園に勤務しながら僧侶としての仕事を行っていますが、一昨年住職を継職してから、新たな取り組みとして電子音楽をお勤めに用いる「テクノ法要」を企画しました。

◆伝統を大切にして、現在の技術を取り入れる

朝倉住職は「全国にはいろいろな取り組みをしているお寺がたくさんある。まずはお寺に興味を持ってほしい。人が集まってはじめてお寺です」と話します。住職は新たな取り組みを考えるとき、室町時代の蓮如上人が「御文章」や「講」という布教方法を用いたことを参考にしました。文書伝道である「御文章」や、お念仏仲間を組織する「講」は、現代でいえばネットやメディアを活用した伝道につながるのではないかと考えました。そして、伝統的な荘厳(お飾り)を踏襲しつつ、現在の技術でお浄土の光を表現することを思い立ちました。

しかし、シンセサイザー等の電子音楽を使うテクノでの法要や照明機材を充実させるには資金が必要となります。ここでも住職は「クラウドファンディング」という新たな仕組みで資金提供の呼びかけを行いました。「クラウドファンディング」とはアイデアの起案者がインターネットを通じて企画を説明し、共感した人から資金を集める方法です。朝倉住職はソフトウェアの購入や、プロジェクター・照明設備の充実のため金額を設定して協力を呼びかけ、法要前には目標金額まで協賛を得ることができました。

◆インターネットでの参拝者も

極楽音楽花まつりの当日、境内には多くの人が集まりました。集まったのはご門徒だけではありません。若い人や、家族連れ、海外の人もたくさん本堂に詰めかけました。インターネットやSNSで初めて照恩寺を訪ねた人も多く、芳名帳には地元福井の他に京都や大阪、遠くは北海道から参拝に来た人もいました。

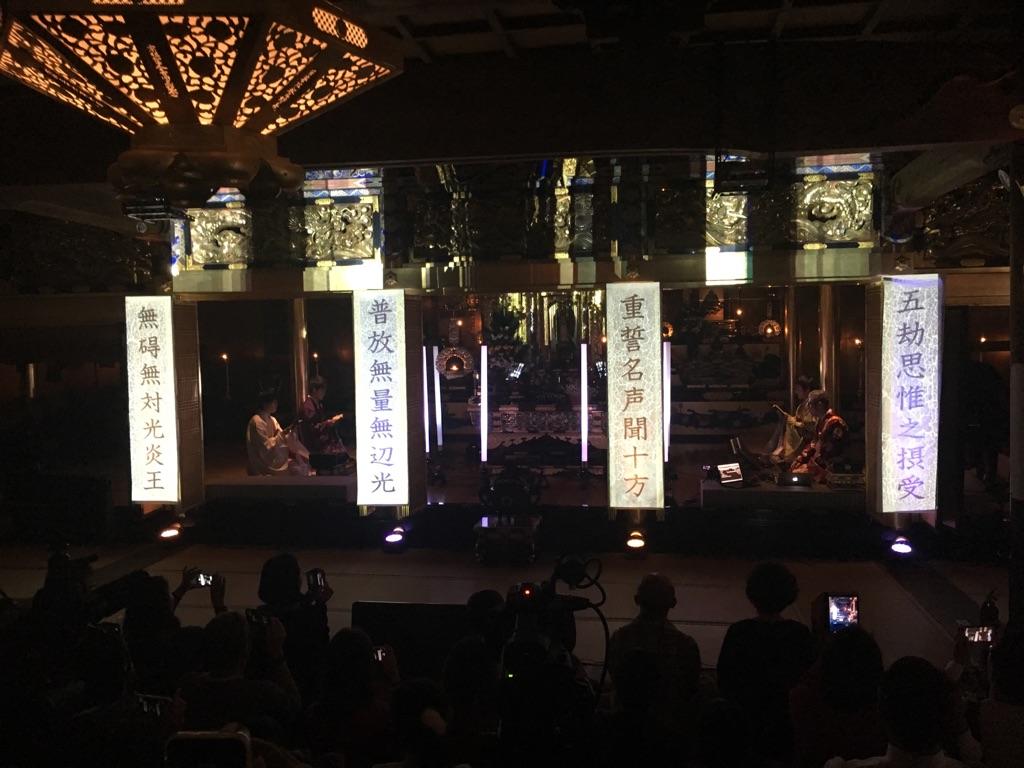

さまざまな催しが行われた「極楽音楽花まつり」も終盤に入り、いよいよテクノ法要が始まります。一般的な法要と同じように喚鐘が鳴り響きます。本堂内は内陣から発せられる光に照らされ、住職をはじめとする僧侶が4人内陣に着座します。住職の調声で『正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)』のお勤めが始まりました。本堂の巻障子にはこの日のために特別にすかれた越前和紙が貼り付けられ、そこに『正信念仏偈』のご文が映し出されます。お勤めはテクノでアレンジされてはいますが、伝統的な正信偈の節のままです。『正信念仏偈』を知っている人は、初めてのテクノ法要でも一緒にお勤めをすることができます。この法要は動画配信サイトで生中継され、インターネットを通してたくさんの人が参拝をしました。

法要後には、質疑応答の時間が設けられました。本堂で参拝している人だけではなく、生中継を見ている人からも質問を受け付けます。「テクノ法要と普通の法要はどう違うの?」「お葬式でテクノ法要はしてくれますか」「どんな音楽に影響を受けましたか」「せっかくお勤めが映し出されているのだから振り仮名をつけてほしい」「同業者には怒られないのですか」と会場やネット上で飛び出す質問はさまざまです。住職は仏教の教えを踏まえながら、優しく丁寧に答えます。

◆常に挑戦

「数百年前に当時最高の技術を用いて仏様の世界を表したのが、本堂のお荘厳だと思います。それから時間が流れ、表現の方法が多様化する中で、自分が考えるお浄土の世界を表現したかった。それは古いものを否定するのではなく、伝統を重んじ現在の技術を混ぜ合わせるということです」と住職は話します。照恩寺では、「常識」に疑問を持ちながら、いつもチャレンジする気持ちを忘れず、これまでご縁がなかった人にも興味を持ってもらえるようなお寺をめざしています。「この法要に完成はありません。いつも挑戦し続け、常にバージョンアップしていきます」と、この日の朝まで法要の準備を続けた住職は、疲れを見せることなく笑顔で語りました。

照恩寺本堂

花御堂

テクノ法要

朝倉住職