北海道教区上川南組天寧寺 チェルノブイリ被曝児たちを支援

◆今でも続くチェルノブイリ原発事故の被害

2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災は、甚大な被害を起こし、今なお苦難の生活を強いられている方々がいらっしゃいます。この震災が他の災害と大きく異なるのは、東京電力 福島第一原発の事故を類発させ、放射線が放出するという日本の歴史上、過去に類をみない大事故を引き起こしたということです。

東京電力 福島第一原発の事故から25年前である1986(昭和61)年、旧ソ連・ウクライナ共和国のチェルノブイリ原発4号炉がメルトダウン(炉心溶融)の後大爆発を起こし、大量の放射性物質が国内外に拡散する大事故がありました。その被害は今もさまざまな形で続いています。

チェルノブイリより北側に位置するベラルーシ共和国では、穀倉地帯の70%が被曝しました。ベラルーシ共和国の国土三分の一に、広島に投下された原子爆弾の400倍の放射能が撒き散り、被曝者は250万人、そしてその内15歳以下の子どもは48万人を数えました。

◆転地保養里親運動に参画して

北海道教区上川南組天寧寺前住職の永江雅俊さんは、チェルノブイリ原発事故で被災したベラルーシの子どもたち延べ89人を、1993年から2010年までの18年間天寧寺に招きました。そのきっかけは、「一か月間放射能から分離されると抗体ができ、二年間健康が維持する」というドイツ医師団の見解があり、世界十数か国で「転地保養里親運動」が展開されていることを知ったからでした。

それから有縁の方々と力を合わせ、「NGO日本ベラルーシ市民友好協会」を設立し、保養里親活動が始まりました。最初は受け入れを決めたものの、ロシア語が全く分からず、永江住職(当時)は、とりあえず「ピピー(おしっこ)」と「カーカー(うんこ)」だけ覚え、4人の子どもを新千歳空港まで迎えに行ったそうです。途中のサービスエリアでそろそろトイレに行きたい子もいるかもしれないと、一人ひとりに「ピピー?カーカー?」と聞いていくと、子どもたちは日本に来て初めて聞いたロシア語が「おしっこ?うんこ?」だったので、大爆笑。言葉の壁はあるものの、心は通じ合えた瞬間だったようです。

天寧寺では坊守さんと二人三脚で4人の保養生活を支えました。どんなものを食べるかもわからない、坊守さんは壁に大きな模造紙を貼り、子どもたちが何を食べ、何が好きかをロシア語と一緒に書き込んでいきました。

朝起きると枕に鼻血がついていることもあり、毎日一緒に休むことにしました。全員ではなく個人差はあるものの、その後受け入れた子どもも多くが鼻血を出しました。毎日何が起きるかわからない中で手探りの生活、疲労はだんだん溜まっていきます。しかし、ご住職も坊守さんもいつも笑顔で子どもたちを抱きしめました。

また、坊守さんのお母さん、ご住職の妹さんとその息子さん、当時大学生だったご住職の息子さん(現住職)も手助けしてくれ、まさに一家一族が総出で子どもたちと向き合った1か月間でした。

帰国が近づいた夜、4人の子どもたちが露日辞典を引きながら、ベッドの上で頭をくっつけ何かを調べていました。何をしているかと覗いてみると、栞が4か所に挟まれてあり、そのページを開くと、

「ありがとうございます。心から深く感謝いたします。」

「親と同じように愛してくれました。」

「私には夢がある」

「私の家に来て、泊まってほしい」

という言葉が目に飛び込んできました。永江住職は、そんな気持ちでいてくれたのだと涙がこぼれました。「会いに行く、絶対会いに行くから、お前たち生きるんだ、元気で生きているんだぞ」と日本語で叫びました。

永江住職は約束通りその翌年の4月にはベラルーシを訪れ、以来16回も来訪され現地の方、特に受け入れた子どもの家族とも交流を持たれたそうです。

また、その後も保養受け入れを続け、1996(平成8)年には本山本願寺へ参拝し、以降毎年宗門から援助をもらうことになりました。

◆原発の「死んだ」日

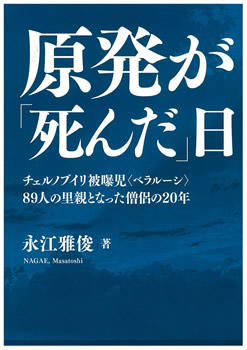

永江前住職は、このほど一冊の書籍を上梓されました。タイトルは『原発が「死んだ」日 チェルノブイリ被曝児<ベラルーシ>89人の里親となった僧侶の20年』というもので、ベラルーシの被曝児たちとの交流を通して起こったこと、感じたことをまとめたものです。

この本書の中で「原発は反いのち」と明言する永江前住職は、「原発が死んだ」というのは単に「発電所の機能の停止」ということだけでなく、放射能を「完全除去」してこそ本当の意味での「原発が死んだ」日といえると述べられています。それは遠い未来の話となるかもしれませんが、永江前住職は「10万年先をめざして!!」と、その日が必ずやってくると信じているとおっしゃっています。

本書は、長きにわたりベラルーシと日本の友好の懸け橋となり、今もまた原発問題について積極的に活動する永江前住職の苦労や工夫、そして喜びがつづられています。原発問題を抱える日本社会において、これから私たちはどのように進むべきであるのかを考えさせられます。 永江雅俊さんの著書『原発が「死んだ」日 チェルノブイリ被曝児<ベラルーシ>89人の里親となった僧侶の20年』は阿吽社より発売されています(定価2,500円+税)。

本HP「実践事例」では永江前住職のベラルーシ被曝児の受け入れ活動についてのみ記載いたしましたが、本書では、ご自身がチェルノブイリ被災地へ赴かれたことも詳しく記述されており、また仏法の視点から前住職のさまざまな思いも述べられています。どうぞ皆様もご一読ください。

永江雅俊前住職

著書『原発が「死んだ」日』