真実の視点 -どこからみているの-

佐々木 義英

司教 滋賀県大津市・福田寺衆徒

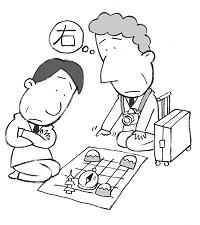

右京と左京

あちらこちらで桜の便りが届く季節となりました。国内はもちろん、国外からも古(いにしえ)の都・京都の美しい景色に触れようとお越しになっています。その数、年間六百数十万人に上るともいわれます。

そのため、毎日のように外国の方を見かけるようになり、時折、市内の地図を広げて道を尋ねられることがあります。

地図は、通常、図面の上が北になるように描かれていますので、右は東、左は西を示しています。

ところが、市内の区画の名称は、地図の右側(東)が左京(さきょう)区、左側(西)が右京(うきょう)区と記されていますので、行き先の説明に戸惑われたこともあるでしょう。

一体、右・左が逆転して名づけられているのは、どうしたことでしょう。

扶風と馮翊

親鸞聖人の行績(ぎょうせき)を綴(つづ)る『御伝鈔(ごでんしょう)』には、

長安(ちょうあん)・洛陽(らくよう)の棲(すみか)も跡(あと)をとどむるに懶(ものう)しとて、扶風馮翊(ふふうふよく)ところどころに移住(いじゅう)したまひき。

(註釈版聖典・千56ページ)

(親鸞聖人は、京の都のお住まいも跡を残すのは気が進まないからと、右京や左京を転々と移住されていた)

とあります。

このうち「長安・洛陽」は、かつて隆盛を極めた中国の王都の名ですが、ここでは「京の都(平安京)」を表しています。また「扶風(ふふう)・馮翊(ふよく)」は「右扶風(ゆうふふう)・左馮翊(さひょうよく)」ともいわれ、もとは王都の行政区画や官職の名称ですが、「右京・左京」を表しています。

そうしますと、この右京(右扶風)と左京(左馮翊)の右・左は、どこを起点に名づけられているのでしょう。

それは、古代中国の都城制(とじょうせい)(都市計画)で用いられていた「天子南面(てんしなんめん)」という考え方にしたがって、北を背にした皇帝の宮城から南を臨んで、眼下に広がる西の区画を右、東の区画を左としているのです。

ですから、京の都も、これに倣(なら)って、北にある大内裏(だいだいり)(宮殿)から南を臨んで、西(右側)が右京、東(左側)が左京となっているのです。南側から地図をみていた私たちとは、まるで逆の視点です。

右余間と左余間

これと同じようなことが、お寺でもいえるのです。

本堂には、大きく分けて阿弥陀さまのいらっしゃる内陣(ないじん)と、私たちが参拝する外陣(げじん)の他に、内陣の外側の右と左に余間(よま)といわれるところがあります。

さて、どちらが右(みぎ)余間、どちらが左(ひだり)余間でしょう。

それは、内陣にいらっしゃる阿弥陀さまの視点から右と左が決まるのです。したがって、外陣から内陣に向かって参拝している私たちの視点からは、左側が右余間、右側が左余間となるのです。

このように、私たちは知らず知らずのうちに自らを起点にしてものごとを判断しています。

外陣に座し、おもむろに合掌して念仏を称えていますが、「この私が、お参りをしている」という思いに気を取られ、「本尊の阿弥陀さまのいらっしゃるところが本堂である」ということを忘れてはいないでしょうか。

お寺というところ

自らを起点とする見方にとらわれている限り、わが身の姿に気づくのは、きっと難しいことでしょう。親鸞聖人は、

如来(にょらい)の御(おん)こころに善(よ)しとおぼしめすほどにしりとほしたらばこそ、善きをしりたるにてもあらめ、如来の悪(あ)しとおぼしめすほどにしりとほしたらばこそ、悪しさをしりたるにてもあらめ

(同853ページ)

とおっしゃっています。

その意(こころ)は「私たちのものの見方や考え方は、どこまでも不確かなものであり、それはものごとを把握(はあく)するための手段であって、決して真実そのものを捉えたものではない、という内省(ないせい)を忘れてはならない」ということでしょう。

お寺というところ、そこは自(みずか)らの視点にとらわれている私たちの姿を照らしだし、真実の視点を与えようとはたらいていらっしゃる阿弥陀さまのおられるところであるのです。

(本願寺新報 2018年04月01日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。