値遇(ちぐう)─であい

羽溪 了

龍谷大学短期大学部教授

本願寺出版社が発行する「伝道」の編集スタッフとなって、今年で7年目を迎えました。その間、13冊の表紙画に、親鸞聖人のご一生を描かせていただきました。

今でこそ、「描かせていただいた」と思っていますが、当初はかなり嫌々引き受けたというのが正直なところです。そのあたりの経緯は、その絵をまとめた拙書『絵とき親鸞聖人』の「あとがき」で愚痴っていますので、ここでは控えます。

しかし、このご縁によって、今まで意識することのなかった聖人のお姿に出あうことができました。

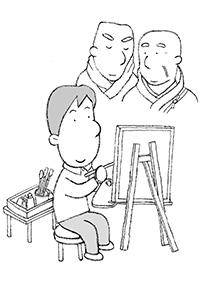

私は表紙画のスタートをあえて聖人の29歳に設定し、画題を「値遇」としました。

「親鸞におきては、ただ念仏して弥陀にたすけられまゐらすべしと、よきひとの仰せをかぶりて信ずるほかに別の子細なきなり」(註釈版聖典832ページ)とまで言い切られる、法然聖人との出遇いを描かせていただきました。

13回のうち、ビジュアル的には4回も法然聖人が登場しています。絵に寄せることばにも、「法然」という文字が8回も出てきます。私としては、法然聖人を抜きに、親鸞聖人を描くことができませんでした。

親鸞聖人のご生涯は、法然聖人を抜きにしては「浄土真宗」というみ教えもなければ、それを人に語り伝えることもありえなかったと思います。そして、このお二人の師弟関係が、古きよき時代の出来事としてではなく、今日的にも大切な姿として、考えなければならないと思うようになりました。

内田樹先生が「師であることの条件は、師を持っていることだ」とおっしゃるのを聞いたことがあります。養老孟司先生からも同様のことをお聞きしたことがあります。

「私は師を超えた」と思った時に、その人の成長は止まるわけです。ここで言う「成長」とは、技術や学力の向上とか、経済成長、身体の成長といった計測可能な技量や数値のことではありません。

内田先生のことばを借りれば、「自分の中のどこかに外部へ続く〈ドア〉が開いている、そういう開放性」のことです。「年を取っていようが、体力が衰えようが、つねに自分とは違うもの、自分を超えるものに向けて開かれている。そうやって自分の中に滔々と流れ込んでくるものを受け止めて、それを次の世代に流していく」(『下流志向』)。これが、師が師である姿であるとすれば、親鸞聖人のお姿こそ、私にとっての師であると思います。

「師を持つ」ということは、言い換えれば「学ぶ姿にある」と言えると思います。一生超えることのできないものがあるからこそ、人は学び、そして謙虚であることができます。しかし学びを止めた途端、一端極めたものも、それはそれまでであるということでしょう。そこには謙虚さもなくなり、傲慢になります。

親鸞聖人が88歳の時に書かれたお手紙には、「故法然聖人は、『浄土宗の人は愚者になりて往生す』と候ひしことを、たしかにうけたまはり候ひしうへに...」と、本師・法然聖人のおことばを引かれて、愚者としての目覚めと、「信心の定まらぬ人は正定聚に住したまはずして、うかれたまひたる人なり」(同771ページ)と、信心の大切さを述べておられます。

ご自身もお年を重ねられて、すでに、80歳で往生された法然聖人のお年をも超えられてもなお、どこまでも師を師として仰ぎ続けられる親鸞聖人です。

だからこそ、師の示された教えをより深く、より広く領解されたのでしょう。

そしてアミダ仏の願いとはたらき、その「源」であるお浄土に向き開かれたお姿で、私たちに語り、伝えてくださるのだと思います。

「♪師主知識の恩徳も ほねをくだきても~」と、お気楽に「恩徳讃」を歌っている自身の姿に恥じ入ると同時に、親鸞聖人のご生涯から「生涯聞法」の大切さを改めて教えられる、尊いご縁でもありました。

(本願寺新報 2012年05月20日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。