抱(いだ)かれている私

御手洗 賢成

山口・専宗寺住職

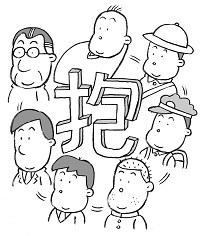

「抱」という字

「抱負(ほうふ)」という言葉があります。「抱」(包)は、身ごもった母親がそっと手を添え包みこむ姿を表した文字だといわれています。「負」は、人が財貨を背負うという意味をもちます。大切なものを見落とすまい、大事なことを成し遂げねばと、自分が背負っている重みを抱(かか)えつつ、凛(りん)とした姿を表現した言葉だといえます。

この「抱」の字は、「だく」「いだく」「かかえる」とも読みます。

人がこの世に生まれ出た時、親や祖父母、兄弟、あるいは縁ある方々に「ようこそ生まれてきてくれたな」と、よろこびながら体を抱かれたものです。その後、ずり這(ば)いをし、やがて歩けるようになり、親の体から離れる一歩を踏み出します。

そして間もなく、自分が自分であると自我むき出し状態となり、親は、体を抱(だ)きつつ、心を抱(かか)えることへ力加減を移さねばならぬ試練がおとずれます。

さらに、幼稚園という初めての社会に身を置き、〝私は〟から〝私たちは〟の世界への移行を促され、群れることで揺れる心を抱(かか)えていくことに親の役割が変化してきます。

小学生になると親と一緒の世界が減り、体を抱(だ)く機会もさることながら、親を呼ぶ声から「友達が、友達が」と呼ぶ声にかわり、相手の心を抱(かか)えていかざるを得ない関係へと発展します。思春期の入り口となる中学生前後は、性的変化、部活など身体的・精神的な抱(かか)えさえも親の手が届きにくくなります。

思春期は、今までの自分を大きく変えようとする時期であり、自立心の強まりと、社会的立ち位置との戸惑いが入り交じり、向上心と孤独感の狭間(はざま)で心が大揺れの時代を迎え、体はもちろんのこと、心さえも抱えきれなくなり、幸せを願う親心との乖離(かいり)が激しさを増します。

よび声の仏さま

また、現代はネットワークをインターネット上で作るSNSなど、人との繋がり方が対面からメールへ、暫時(ざんじ)から即時へ、共有から個別へと複合化し、関係の困難さに拍車をかけて青年期を迎えます。まさしく、つらさを抱(かか)えつつ共にこの思春期を乗り切る辛抱(しんぼう)が親に問われます。

やがて親以外の生涯を共にする一人の他者との契(ちぎ)りを結び、「抱(ほう)」の異なる時点を迎えます。これは、「抱かれる」側から「抱く側」へ、育てられた側から育てる側への逆転を意味します。生み育(はぐく)んでくれた親が抱(だ)き抱(かか)えてくれた心と体のぬくもりを、わが子という出会いを通して、今度は「抱(かか)える」側として味わっていくのです。

そして、わが子へ向けた「抱(ほう)」の連なりは、またたく間に過ぎ去り、壮年期・思秋期とワープするが如く突き進むのです。はっと気づくと、わが人生の老年期を迎え、老老介護もしくは自分自身が介護を受ける側にまわり、家族でもない親戚でもない縁あるヘルパーさんに、文字通り身体を抱かれ、心を抱(かか)えていただき、自分を自分で処することのできないわが身なのだと気付くのです。生涯を振り返り、思うようにしたい、思うようにならない心にとらわれてむさぼり、良き時は自分の手柄、悪しき時は誰かのせい、としか思えぬ堂々巡りの苦悩を抱(かか)え続け、誰かに抱(だ)かれ抱(いだ)かれ抱(かか)えられることで、前を向き歩みを続けてこれたのだと気付くのです。

しかし、死亡率100%のこの私は、誰にも抱かれ・抱えられることのないこの私を引き受けねばならぬ時を迎えるのです。その時にあって、阿弥陀さまは、この私を「抱(だ)き・抱(かか)え」てくださりお浄土へ往き生まれさせてくださるのです。

安心してください。往生の素懐(そかい)を遂(と)げさせていただいた時、「私を偲(しの)んで、よくよんでくれたなあ」「こちらこそ、私の行く末を案じよびかけてくださったなあ」と、縁ある方々が称(とな)える「なんまんだぶの喚(よ)び声」に、活(い)きてはたらくいのちに成(な)らせていただけるのです。

同時にその喚び声は、拙(つたな)き凡夫(ぼんぶ)の所行(しょぎょう)を見抜き、抱(いだ)き、抱(かか)え、心のブレーキとなってはたらいてくださる阿弥陀さまの摂取不捨(せっしゅふしゃ)の願いだったのだと気付かせていただけるいのちに成らせていただくことなのです。

声の仏

なんまんだぶ、なんまんだぶ。

(本願寺新報 2016年02月20日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。