おおせのままに -「われにまかせよ」のお念仏をよろこぶ-

赤井 智顕

本願寺派総合研究所研究員 兵庫県西宮市・善教寺副住職

きびしい別れの場

昨年、妻の父が往生してから、早いもので1周忌を迎えさせていただきました。義父は往生する前日まで、特に変わった様子はありませんでしたが、突如体調を崩し、救急車で病院へ運ばれていきました。その後、容体が回復することなく、翌朝、私たち家族は義父を見送ることになったのです。まさに「朝(あした)に紅顔(こうがん)、夕(ゆうべ)に白骨」の現実が眼の前にありました。

振り返ると不思議なことですが、倒れた日は義父が住職を務めていた広島のお寺の報恩講がつとまっている最中のことで、その法座には私が法話をさせていただく縁があったこともあり、妻と子どもを連れて広島へ戻っていました。義父との最後の時間を家族みんなで過ごせたことは、いま思えば有り難いことでした。

しかし、その時はあまりに突然のことでしたので、法座をつとめさせていただいた後、気持ちの整理もつかないままに、通夜・葬儀を慌ただしく執り行っていきました。そんな中、義父を偲んでお参りに来てくださる方から、聞きなじみのない言葉を聞く機会がありました。それが「このたびはゴムケでございます」という言葉でした。

当初、言葉の意味がわからなかったので教えていただくと、それは「ご無怪(むけ)」という漢字を書くのだそうです。

人がいただいた命を終えていくことは、何ら不思議なことではなく、怪(あや)しいことではないという「いのち」の事実を、きびしい別れの場に立ち会いながら、互いに確認していく言葉であることを知りました。

それは同時に、いつどうなってもおかしくない私の命が、いま不思議に生かされていることを確かめていくために、お念仏の先人たちがこの地に残された、大切な言葉であることを教わったのです。

本当に驚くべき事

親鸞聖人の書かれたお手紙の中に、「なによりも、去年(こぞ)・今年(ことし)、老少男女(ろうしょうなんにょ)おほくのひとびとの、死にあひて候(そうろ)ふらんことこそ、あはれに候(そうら)へ。ただし生死無常(しょうじむじょう)のことわり、くはしく如来の説きおかせおはしまして候(そうら)ふうへは、おどろきおぼしめすべからず候(そうら)ふ」(註釈版聖典771ページ)とおっしゃった言葉があります。

この世に生を受けた瞬間から、私たちは死すべき命と定められている存在です。しかもその死は、いつどのようなかたちで訪れるか知れないことを、すでに釈尊は「生死無常のことわり」としてお説きになられました。

だからこそ「死なない者が死んだのではない。死すべき者が命を終えていったのであるから、それは決して驚くべきことではない」と、聖人はまことにきびしいお言葉でおっしゃっていかれたのです。

ややもすると、生きていることを当たり前と思い、命を終えていくことを驚きと受けとめている自分がいます。しかし、ふだん忘れがちになっていますが、本当に驚くべきことは、いつどうなってもおかしくない私が、今ここに生かされている事実だったのです。

だからこそ、私たちは自らの「いのち」の事実を、亡き方の生き様や仏法を通して確認させていただくのでしょう。そして「後生(ごしょう)の一大事」といわれる私のいのちの往(ゆ)き先を、「南無(なむ)(まかせよ)阿弥陀仏(われに)」のおおせのなかに聞き受けていくのです。

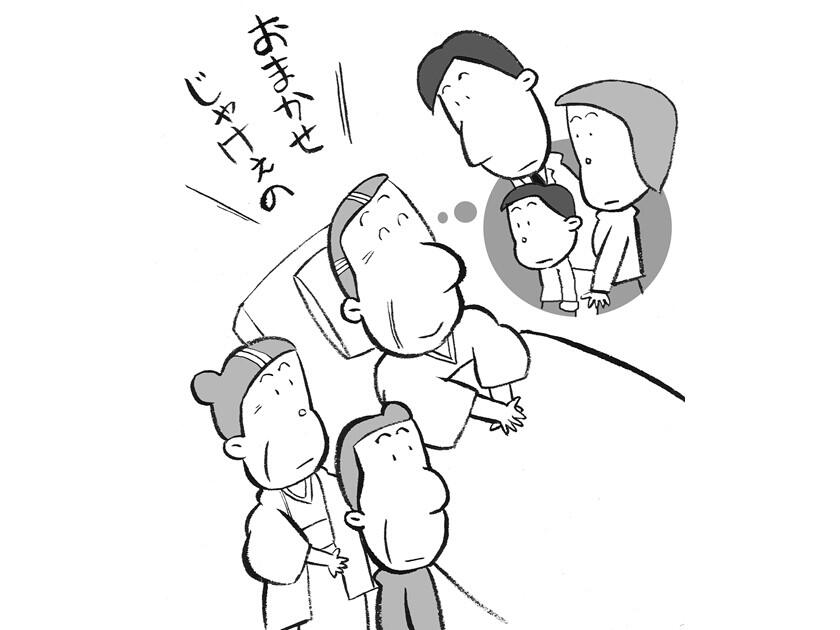

病院へ運ばれた義父は、しばらく意識があり、話もできる状態にありました。病院に連れ添い、容体を心配している義兄と義母に向けて、義父がかけた最後の言葉が、「おまかせじゃけぇの」だったそうです。

義父がどのような気持ちでその言葉を発したのか、今はもう確かめる術(すべ)はありません。しかし、その言葉は、この私がどのような状況にあろうとも、今ここに届いてくださる「南無阿弥陀仏」のおおせをよろこび、そのおおせのままにいのちの往(ゆ)き先をお浄土に見すえて生き抜いた、義父の生涯をつらぬく言葉であったと、私たち家族は受けとめています。

「無怪」なこの「いのち」を、阿弥陀さまのおおせのままにお浄土へと歩ませていただく道こそ、今ここにいただいているお念仏の人生であることを、義父の往生を通し、また「ご無怪」という言葉を通して、あらためて教えていただいたことでした。

(本願寺新報 2019年03月20日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。