自分の殻に閉じこもることなく -新しい時代は念仏者としての私の生き方次第-

西原 龍哉

布教使 千葉県松戸市・天真寺衆徒

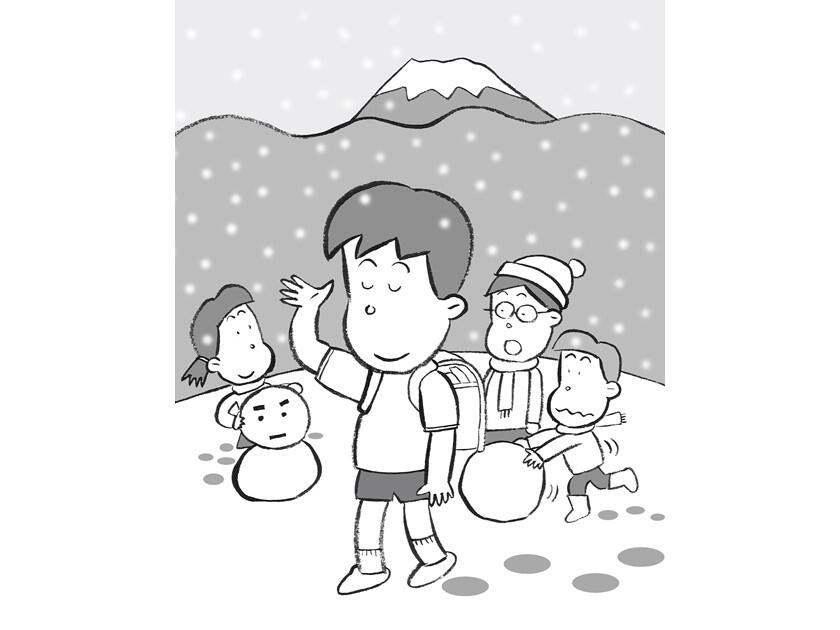

"半袖少年"

新しい元号「令和」の時代が始まりました。

現在は「一世一元(いっせいいちげん)の制(せい)」ですが、親鸞聖人の時代は天変地異が発生するたびに元号が変わり、親鸞聖人90年のご生涯では35回も元号が変わりました。まさに激動の時代です。

さあ、令和はどんな時代になるのでしょうか。戦争のない平和な時代が続くことを、願ってやみません。

さて、平成の改元時を振り返ってみると、私はまだ小学生でした。当時のあだ名は、「半袖少年(はんそでしょうねん)」。なぜかといえば、毎日半袖を着ていたから。

夏の暑い日に半袖を着るのは当たり前ですが、真冬の寒い日も雪の降る日も、一年中半袖です。母によると、学校の先生から「お子さんに長袖の服を買ってあげてください」と注意されたとのこと。しかし、本人はそんなことはどこ吹く風、毎日毎日半袖を着ていました。

では、なぜ半袖だったかというと、答えは単純。「今日も半袖だ! すごい!」と友人たちの注目が集まることがうれしかったからです。子どもながらに、みんなの期待に応えようと、やせ我慢を続けていました。どちらかというと大人しく、自己表現が苦手だった私は、そこに自分の存在意義を見出していたのかもしれません。

そんなある日、私はとうとうひどい風邪をひき、母に無理やり長袖を着させられ、登校することになりました。

しかし、私の心の中は不満だらけ。

「イヤだな、きっとみんながっかりするだろうな」と思いながら教室に入ると、「温かくしたほうがいいよ」と隣の席の友人から声をかけられました。

「なんだ! 実は誰にも期待などされていなかったのか」と、がっかり肩透かしを食らったような気がしたと同時に、知らぬ間に自分のとらわれで自分を縛っていたことに気がつきました。

仏さまのように

七高僧(しちこうそう)のお一人、中国の曇鸞(どんらん)大師が書かれた『往生論註(ろんちゅう)』というご書物に、「蚇蠖(しゃっかく)の循環(じゅんかん)するがごとく、蚕繭(さんけん)の自縛(じばく)するがごとし」(註釈版聖典七祖篇57ページ)というたとえが示されます。

「蚇蠖(しゃっかく)」とは、尺取り虫のことで、尺取り虫が何度も同じところをめぐっているように、自らの力ではいつまでも迷いの世界から抜け出ることができないこと。「蚕繭(さんけん)」とは、かいこのまゆのことで、かいこが自らのまゆで自らの体を縛っているように、自らの煩悩によって、自ら苦しみを生み出している私たちの姿を表しています。

半袖少年であった私は、誰も何とも思っていないのに、自分で自分を寒さの中でも半袖で縛りつけて苦しんでいました。そして大人になっても、周りの人に自分がどのように見られているのかいつも意識して、緊張の中、日常生活を繰り返しています。人間関係のストレスから抜け出せないままです。

しかし、阿弥陀仏の願いを聞かせていただくと、阿弥陀仏から見た私の姿がまさに「?蠖の循環するがごとく、蚕繭の自縛するがごとし」であると知らされます。だからこそそのような私を見捨てられないのです。

昨年、ご門主は、「私たちのちかい」をお示しくださいました。

一番目に、「自分の殻(から)に閉じこもることなく 穏(おだ)やかな顔と優しい言葉を大切にします 微笑(ほほえ)み語りかける仏さまのように」とあります。

仏さまの教えは、「縁起(えんぎ)」の教えです。すべてはつながりの中にあることを教えています。数限りない関わりや支えの中で、私は存在しているのです。仏さまの教えを聞いて自分の姿が知らされるということは、自分がいかに殻に閉じこもっていたかが知らされるということです。

阿弥陀如来の「南無阿弥陀仏」のよび声は、煩悩に縛られ身動きできない私の心にはたらき、今まで自分が周りからどのように評価を受けているかという自分への関心ばかりの視点から、周りの人へと視点が転ぜられます。そこに念仏者としての生き方が開けてきます。

念仏者として私たち一人ひとりが、微笑み語りかける仏さまのように、穏やかな顔と優しい言葉を心がけて生活したら、きっとしあわせな世の中になるでしょう。新しい時代は、念仏者としての私の生き方次第だと思います。

(本願寺新報 2019年05月01日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。