一緒にお家へ帰ろうね -そのままおまかせさせていただく-

尾崎 道裕

布教使 奈良県下市町・實原寺住職

無常は今

今年、前住職であった父の7回忌を迎えます。父は6年前の11月25日に今生(こんじょう)での命を終えました。私の住職継職法要を2日後に控え、亡くなる前日も本堂で一緒に法要の準備をしていました。そこには普段通りの父の姿がありました。しかし翌日の朝、父は血管の病気で突然、命を終えました。

私は日頃から「死んでしまいじゃない。お浄土に生まれさせていただくのですよ」と、阿弥陀さまのお話を聞かせていただいておりますが、この時は、お浄土があってよかったとはとても思えませんでした。

ただただ「どうしてこんなことに...、こんなはずじゃあなかった。一緒に住職継職法要を迎えるはずだったのに」と、父の死を受け止めることができませんでした。

お通夜のご法話で「以前あるお寺の掲示板に書かれていた『無常無常というけれど、今が無常とは知らなんだ』という言葉を、これほどまでに痛切に感じたことはございません」と、隣寺(りんじ)のご住職がおっしゃられました。

私は「諸行(しょぎょう)無常」ということを知っています。しかし、それは道理として知っているだけです。私のことだとは思っていません。今起こるとも思っていません。生きていてこそ意味があるのだと、どこまでもこの世界にあることを大事に思う私がいます。

親鸞さまも「久遠劫(くおんごう)よりいままで流転(るてん)せる苦悩の旧里(きゅうり)(迷いの世界)はすてがたく、いまだ生(うま)れざる安養(あんにょう)浄土はこひしからず候(そうろ)ふ」(註釈版聖典837ページ)と『歎異抄』でおっしゃられています。

どれほどこの世界が苦しみ悲しみに満ち、自分の思い通りにならない世界であるとしても、お浄土に参ったことがない以上、この娑婆(しゃば)世界のことを愛おしく思ってしまいます。

父が往生してから、わが家では家族そろってお仏壇に手を合わせていました。おつとめの後、当時3歳になる娘に、

「おじいちゃんはどこに行ったのかなあ」と尋ねますと、

「おじいちゃんはお浄土!」と返してくれます。

なぜ娘が「お浄土!」と言うのかというと、私が言わせているからです。

「おじいちゃんはお浄土に参られたんだよ」と私が言いますから、娘はそのように言うだけなのです。もちろん娘はお浄土なんてよくわかりません。かといって私がお浄土のことをわかっているかというと、よくわかっていないわけです。行ったことも見たこともないところだからです。

ではなぜ、私はそう言うのでしょうか?

それは阿弥陀さまが「お浄土に生まれさせる」と経典(きょうてん)を通して、お念仏を通して私によびかけてくださるからです。そして、阿弥陀さまはお浄土のことをわかりなさいとか、理解した者だけを救うとはおっしゃいません。「そのままあなたを私がお浄土に連れていく」とおっしゃいます。

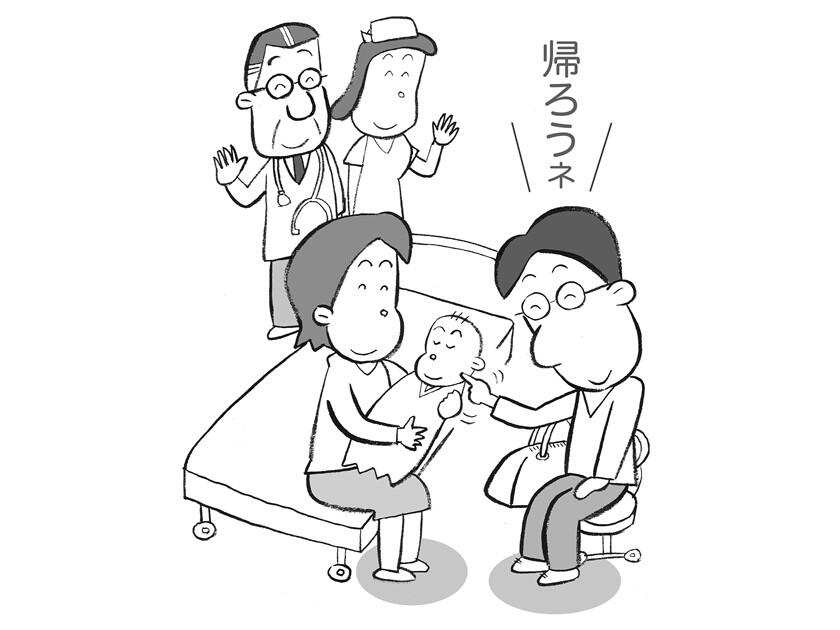

出産後の妻と娘

以前、この阿弥陀さまのおこころを味わわせていただく出来事がありました。それは娘が生まれた直後のことです。妻は数日間、病院で過ごしました。その病室には、生まれたばかりの娘に向かって「一緒におうちへかえろうね」と声をかける妻の姿がありました。

娘にとってみれば、おうちと言われても、行ったことも見たこともない場所です。そもそも言葉もわからないのです。しかし、母である妻はわかっているのです。

「おうちというのはね、あなたが安心してかえっていける場所だよ。安心していられる場所だよ。あなたはその場所のことをよくわかる必要はないよ、私がわかっているから。わかっている私にまかせて一緒におうちへかえろうね」

病院の中の妻と娘の関係は、阿弥陀さまと私の関係に似ています。

いつも私にご一緒してくださり、「一緒におうちへかえろうね」と、お念仏となって今この私に告げ続けてくださる仏さま。私たちは自分の命をいつどのように終えていくか、自分で決めることはできません。けれども、命終わるその時には、いつもご一緒の阿弥陀さまがお浄土に連れかえってくださるとお聞かせいただきます。私たちはそのままおまかせさせていただきます。

「なごりをしくおもへども、娑婆の縁(えん)尽(つ)きて、ちからなくしてをはるときに、かの土(ど)へはまゐるべきなり」(同ページ)

(本願寺新報 2022年10月01日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。