暗き夜空に星は輝く-苦悩という暗闇に届く阿弥陀さまの光-

米田 順昭

真宗学寮講師・広島県廿日市市・最禅寺住職

悲しみの中にこそ

今年の夏も暑かったですが、そんな時には「簾」や「葦簀」が活躍します。簾を家の窓の外に掛けると、日を遮って涼しくなりますし、目隠しの効果もあります。

わが家も簾を掛けますが、私は簾の特性が好きです。それは、部屋の中に光を灯して明るくして外を照らすと、逆に外が見えなくなることです。部屋を明るくすればするほど外は見えず、むしろ、部屋を暗くすればするほど、外の光が中に入ってきてくれて、外がよく見えるのです。こちらが暗いほどよく見えるというのが簾なのです。

1年前、次女が京都・奈良へ2泊3日の修学旅行へ行きました。日もすっかり沈んだ頃、旅行を終えて広島駅に帰ってきたので、私は駅まで迎えに行きました。私が娘に旅の土産話を聞こうとしますと、娘がキョロキョロと辺りを見回してふと一言。

「何か暗いね」

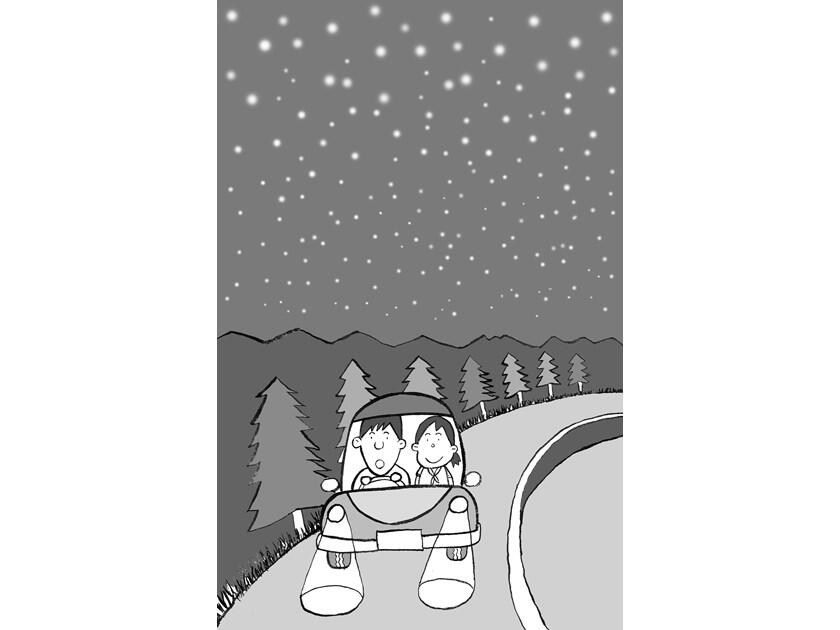

関西の街明かりに比べると広島は暗いようです。私は、この街中で暗いのなら、家に帰ったらどうなるだろうと思いながら、車で家路につきました。

うちのお寺は山間部にあるので、家に帰ると辺りにネオンはありません。娘と私は、やっぱり田舎は暗いね、と話しながら、2人でふと空を見上げました。すると、なんと星がきれいじゃありませんか。満天の星空です。私は田舎も捨てたもんじゃないとあらためて思いました。

暗いほうがよく見える世界があるのです。それは人生でも同じかもしれません。順風満帆な時ではなく、悲しみの中だからこそ味わえる世界があるのです。

等身大の私

第3代覚如上人は『口伝鈔』というご書物に、お浄土での再会を疑いなしと思っていても、親しい人に死におくれたり、先立って死んだりする悲しみを、迷える私は、どうしてなくすことができるでしょうかと述べられた後、

「なかなか愚かにつたなげなる煩悩成就の凡夫にて、ただありにかざるところなきすがたにてはんべらんこそ、浄土真宗の本願の正機たるべけれ」 (註釈版聖典905㌻) と続けられています。

「かえって、愚かで思慮分別もない煩悩具足の凡夫として、ただありのままに、飾ることなく生きさせていただくことが、浄土真宗の教えにふさわしい在りようをしている人と言えましょう」と上人はおっしゃっています。

阿弥陀さまという仏さまはお慈悲のお方です。苦しみ悲しみを抱いて生きている私がここにいる、ただそれだけで、その私の悲しみを自らのはたらき場所として届いてくださる仏さまなのです。

未練を断ち切ることができないのは愚かなことかもしれませんが、それが等身大の私です。ならば、私たちは悲しみをなくすように生きていくのではなく、悲しみを抱いたまま、愚かな凡夫のまま生きていくのです。そして、苦悩の暗闇に届いてくださっている阿弥陀さまの光に出遇わせていただくのです。

なくさなくていい

数年前、お寺の法座で若手布教大会を開きました。

出講してくださった友人のご講師が、「私はお通夜のご法話などのご縁で、私たちは身近な方がお亡くなりになり悲しみの涙を流しますが、その涙を大事にしてくださいとお話しさせていただくのです。だって、その涙は悲しみの涙に違いありませんが、同時に、大切な方に出あえた証拠なのですから。別れの悲しみの中に、出あうことのできた不思議が味わえたら有り難いですよね」とお話しくださいました。

その後、ご法座も終わり、ご門徒さんもお帰りになっていきます。私はようこそお参りくださいましたとお見送りしていました。

すると、1人のお同行さんが「今日はいいご縁にあわせていただきました。有り難うございました」とおっしゃった後、「悲しみはなくさなくていいんですねえ」と一言おっしゃってお帰りになったのです。

なくすことのできない悲しみをなくそうとするのはつらいことです。むしろ、苦悩という暗闇の中に届いてくださる阿弥陀さまの光、亡き方の温もりに出あわせていただくのでしょう。

(本願寺新報 2023年09月20日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。