いのちのナビゲーター-真実の方向へ導いてくださる仏さまの智慧-

河智 義邦

岐阜聖徳学園大学教授・島根県邑南町・明賢寺住職

無意識に比べる私

今年の夏は全国で記録的な猛暑が続きました。ようやく長い夏が終わり、あらためて世界規模での気候変動のただ中に暮らしていることを実感させられました。かつて、夏の風物詩のように入道雲がわき上がって夕立が降り、一服の清涼感をもたらしてくれるといった風情も薄れていくばかりです。諸行無常の理を聞かせていただいてはいますが、体力の衰えや光熱費の高騰なども相まって、対応していくのも一苦労です。

勤務先の大学で、ある先生から「心頭滅却すれば火もまた涼し、じゃないんですか?」という禅の言葉を投げかけられました。「瞑想によって自身の心を整え、制御・コントロールすれば、火のような熱さであっても涼しさを感じることができる」といったものです。一般的には、どんな困難に遭っても、よく「自分の心」をコントロールして、適切に対応していくことの大切さを説いた比喩的表現と受けとめられています。

ところで、この「自分の心」をコントロールすることは簡単ではないことを実感することもあります。

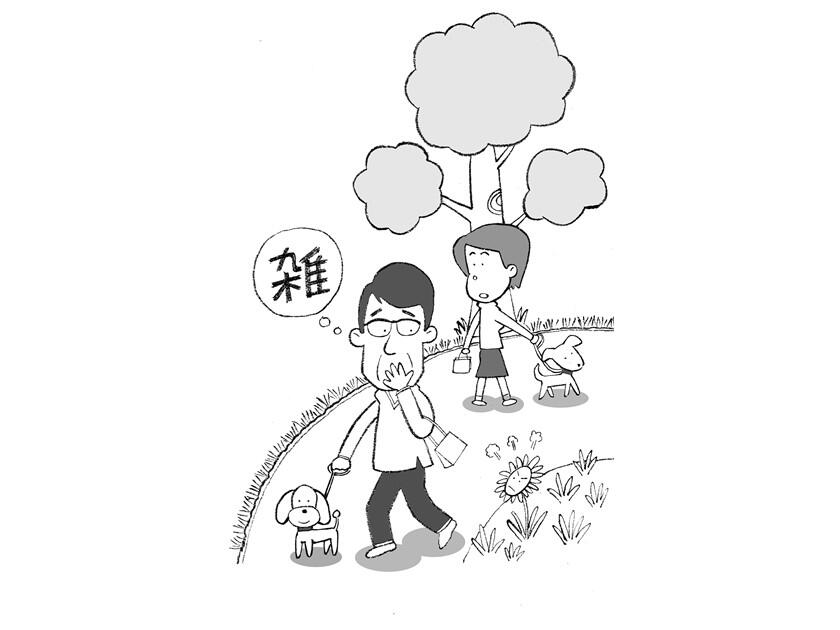

毎朝、犬の散歩をするのが日課になっています。愛犬という言葉の通り、一緒に暮らしている犬に対してはかけがえのない愛情を抱いています。しかし、散歩の途中で他の犬と出会うと、どの犬も家族に愛され大切にされているんだろうとは感じますが、必要もないのに、うちの家の犬が一番かわいいと比べてしまうことがあります。無意識的に根本煩悩の一つ愛著(自己中心の思いに執着)の心に支配されているのです。

あげればきりがありませんが、少し前にハッとさせられたことがありました。

「世の中に雑草という草はない」。これはNHKの朝ドラ「らんまん」の主人公のモデルになった植物学者の牧野富太郎博士の言葉として伝えられるものです。野に咲く草花にも一つ一つ名前があり、いのちがあり、私たち人間と変わらず、この世に縁によって生を受けた存在です。それを人間が自分たちの都合によって「雑草」とひとくくりにして呼称することを誡められたものです。恥ずかしながら、散歩の途中で行く手にある邪魔な草をそのように心で呼んでいました。

仏さまはお見通し

「雑草」を抜くことは私の生活の中で常識となっていて、そのことにためらいをおぼえたことはありませんでした。博士は生活に支障のある草を抜くことを非難されているのではなく、かけがえのない「いのち」を、役に立つ・立たないといった人間の都合・視点で仕分けすることを危惧されているのです。

ともすれば、私たちはその対象を草ではなく、人にも適用していないでしょうか。役に立つ人は社会の真ん中にいてもいいよ、役に立たない人は隅のほうへ、となっていないでしょうか。

私自身も活力に満ちていた若き時を「良」、半世紀以上も年を重ねた今は心身共に衰えた「否」と、自分のいのちでさえ仕分けすることがあります。誰彼比べることなく、姿形や年齢を問うことなく、有用・無用に関わりなく、あらゆるいのちは尊いものであると、仏さまの視点をいただきながらも、そうしたとらわれの心から離れることのできないのが私の正体です。まさに「煩悩具足」の身です。

親鸞聖人は、『歎異抄』において、「しかるに仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫と仰せられたることなれば、他力の悲願はかくのごとし、われらがためなりけりとしられて、いよいよたのもしくおぼゆるなり」 (註釈版聖典836㌻) とおっしゃっています。

阿弥陀さまは、そんな私であることをとっくにお見通しで、それだからこそ、常に南無阿弥陀仏の言葉を届けて、いのちの真実に気づける身になってくれよと願ってくださっているのです。

この言葉をいただかれた先師は、「汝、小さな殻を出て、大きな世界を生きよ」というメッセージとして受け取っておられます。自己中心の私から、仏さまの智慧に導かれる人生への転換です。

常に脇道に逸れて自己中心の思いから離れることができず、無明(真実に暗い)の生活を送りがちな日々を、生涯を通して念仏申しつつ、阿弥陀さまからのメッセージの言葉・南無阿弥陀仏を聞かせていただき、真実の方向へとナビゲートしていただこうと思います。

(本願寺新報 2023年10月20日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。