「報恩」の日暮らし-知らず知らずのうちに仏さまに出遭っていた私-

伊藤 雅玄

宗学院研究員・北九州市門司区・光円寺衆徒

「僕も見てみたい」

私たち浄土真宗の門徒にとって、生活の中心は仏恩報謝、すなわち「報恩」にあります。しかしながら、いざ「報恩」について考えを巡らせてみますと、わかったような、わからないような感じがします。そんな「報恩」についてお話しをしたいと思います。

小学生の頃のことです。当時、私のお寺の境内は全体が枯山水のような様式となっており、豆粒程度の大きさの薄ピンクの化粧砂利が一面に敷かれていました。とはいえ、眺めることを目的とした庭ではなく、近所の方々にとっては通り道になっていました。当然、人が通れば足あとがついていきますし、私自身も、毎日走り回ってぐちゃぐちゃにしていました。

ところが翌朝になると、箒目がついて、きれいに整えられています。親にそのことを尋ねると、2人のご門徒さんが朝の6時に来て、掃除と手入れをされているとのことでした。

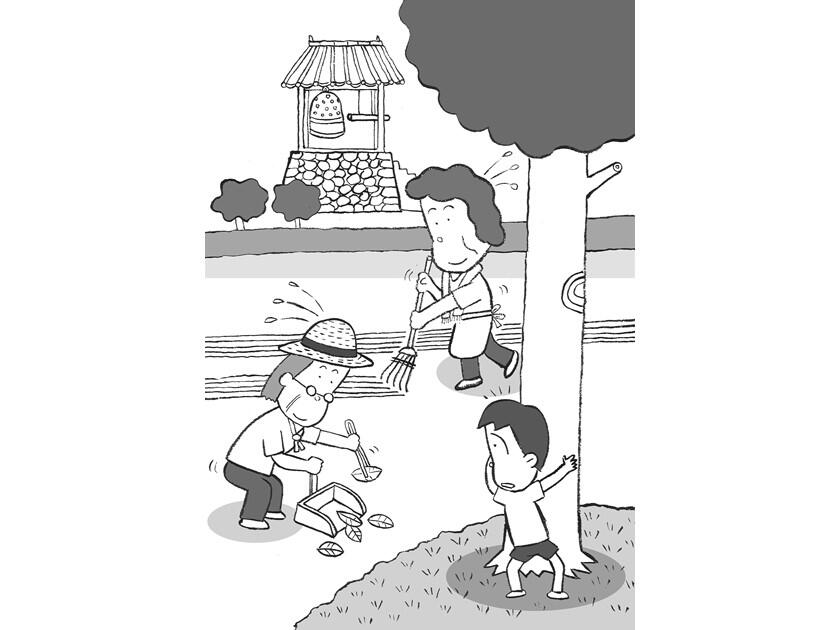

「僕も見てみたい」と思った私は、とある夏の日に早起きをしました。時間になると、2人のおばあちゃんがやって来て、境内の落ち葉を拾い、竹製の熊手を用いて、化粧砂利を丁寧に整えていきます。そして、すっかり庭がきれいになると、すっと帰っていかれます。好奇心旺盛な年頃ですので、「僕もやってみたい」とお手伝いをしてみたのですが、3日と続きませんでした。

それから半年ほどしたある冬の朝。まだ辺りが暗い中、目を覚ましたことがあります。居間の窓からふと境内を見ると、黙々と熊手をかけるおばあちゃんたちの姿がありました。家にいても凍えるような真冬の朝、外の寒さはどれほどでしょう。私はすっかり忘れていたけれど、このおばあちゃんたちは、あれからずっと、来る日も来る日も、庭の手入れをしてくださっていたのです。それは子ども心にとても不思議なことでした。

一生涯続く営み

一体何がこの方たちをそうさせるのか。誰が見ているわけでも、誰がほめるわけでもありません。眠いこともあるだろうし、キツいこともあるでしょう。冬場は寒いでしょうし、踏み荒らされた庭を見て、嫌な気持ちになることはないのでしょうか。

あれから30年以上が経ち、あの時のおばあちゃんたちは、お浄土に参られました。当時は直接、理由を尋ねることはありませんでしたが、今はこのように理解しています。あれは単にお庭の手入れをしていたのではなく、如来さまにお仕えする「報恩」の姿だったのだと。

私たちの「報恩」の中心となるのはお念仏です。しかしながら、「報恩」はお念仏に限られるものではありません。お念仏が「報恩」となる理由としては、「仏徳讃嘆」と「仏化助成」の二点が挙げられます。

「仏徳讃嘆」とは、如来の徳をほめたたえることであり、「仏化助成」とは、如来の教化の一部を担うということです。これは互いに別々のことではなく、「報恩」の二側面と考えられます。この二側面から考えるならば、お仏壇のお世話、朝夕のおつとめ、お寺参りにご法事をつとめることなど、如来さまにかかわるさまざまなことが「報恩」となりうると言えるでしょう。

浄土真宗は、信心正因、称名報恩を本義とします。正因の重さに比して、「報恩」はややもすると軽く思われがちです。しかしながら、「報恩」とは決して軽いものではありません。

お寺に生まれた私にとっては、そのことについて身をもって示してくださったのが、両親であり、先ほどのおばあちゃんたちのようなご門徒の方々でした。当の本人たちは、ただただ「報恩」の思いで行っていることですが、それが縁となり、知らず知らずのうちに仏法に出遇っていた私がいます。当人にとっての「報恩」が、「仏徳讃嘆」となり、私を教化する「仏化助成」の役割を果たしていたということです。

今度は、私が「報恩」の生活を送る段になりました。身近な人に、大切な人に、お念仏申す身になってほしいとは思っても、かつての私がそうであったように、決して簡単なことではありません。だからこそ、一生涯が「報恩」の生活なのでしょう。

「仏徳讃嘆」や「仏化助成」についてお話ししましたが、結局、私自身としては、ただただ「報恩」の思いで如来さまにお仕えさせていただくよりほかありませんね。

(本願寺新報 2024年03月10日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。