父の1周忌-みんなでつながりあい、支えあって-

武田 正文

臨床心理士 島根県邑南町・高善寺住職

いつも前向きに

昨年6月、父が往生しました。そして先日、1周忌の法要をつとめました。

親鸞聖人は『教行信証』の最後に、「前に生れんものは後を導き、後に生れんひとは前を訪へ」(註釈版聖典474㌻)とお示しくださいました。父に導かれ、そして、父を訪ねるとはどういうことでしょうか。

私の父は45歳で脳卒中に倒れました。私が中学1年生の頃でした。以来25年間、車いす生活をしていました。父は龍谷大学で博士課程まで真宗学を学び、研究しておりました。元気であればやりたかったことや、住職として挑戦したいこともたくさんあったろうと思います。悔しい気持ちもあったことでしょう。しかし、私から見る父は、いつも前向きで、冗談を言いながら明るく過ごしていました。

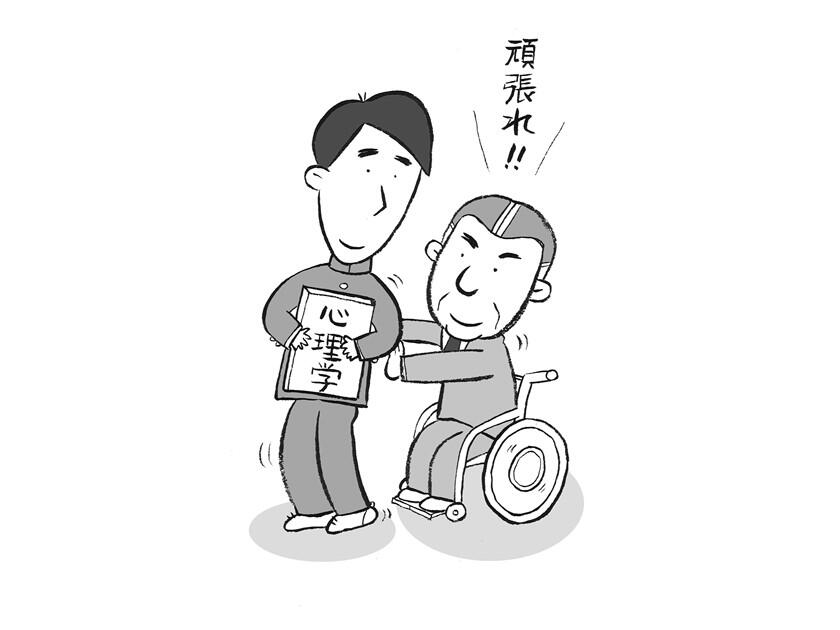

私は大学では心理学を学びました。仏教は人々の苦しみを解決するものであり、心理学を学ぶことで、よりよいケアを僧侶として提供できるだろうと考えていました。おそらく父としては、仏教や浄土真宗を学ぶことを望んでいたようですが、私の話を黙って聞き、「頑張りなさい」と背中を押してくれました。

大学1年生の夏休みに得度をして、僧侶になりました。はじめてご門徒の家にお参りをするということで緊張する私に、「そんなに緊張しなくても、ご門徒さんが育ててくれるから大丈夫だ」と励ましてくれました。

私としては、家族を亡くされたご門徒の悲しみが少しでも癒えるように、一生懸命におつとめをして、心に響く法話をして、いい言葉がけをしなければと固くなっていました。当時の私にとって「大丈夫だ」というのは、無責任な言葉のように感じました。僧侶としてお参りするからには、ご門徒の心に響くようなお参りにしなければならない、それをするのが僧侶の役目であると思っていました。

いま振り返ってみると、得度からは20年が経ちました。おつとめもご法話も、随分と慣れてきました。僧侶としてだんだんと自信がついてきた頃に、父が往生しました。

葬儀から1年、とても不思議な感覚が今もあります。悲しい、寂しいという感覚よりも、父という存在がいなくなったという実感があまりありません。庫裏にいれば、車いすでひょっこり現れそうな気がしてきます。

訪ねることができる

この1年もご門徒の葬儀や法事にお参りしました。父を見送った不思議な感覚を持ちながらお参りすると、「大丈夫だ」と言っていた意味がようやくわかってきました。

私は僧侶として、自分が「導く」のだと力が入っていましたが、私たちは先人たちに導かれているのです。私が心に響くお話をしようがすまいが、その家の亡くなった方々が、残されたご家族を導くのです。

親鸞聖人は「とぶらえ」という言葉に「訪ねる」という字をお使いになっています。私たちは、いつか自分たちのいのちが尽きたときに、亡くなられた方々と仏としてまた会えると思いがちですが、今、この瞬間に訪ねることができるのです。

最近はAIの進化で、故人の文章や音声データを学習させることで、生きているかのように対話ができるというサービスが可能になっています。技術的には可能なのでしょうが、違和感を抱く人がほとんどではないでしょうか。

これから私は、父から受け継いだお寺で住職として人生を過ごします。父の言葉を聞きたいというときに、だれかが作ったAIの音声が聞きたいわけではありません。私の思い出の中にいる父は、いつでも慌てずに前向きで、どんなときでも応援してくれていました。きっとこれからもそうでしょう。私が背中を押してほしいときには「頑張れ」と言ってくれているでしょう。

私が不安になっているときには、「阿弥陀さまが導いてくださるから大丈夫」と言ってくれると思います。

そして、私を導いてくれているのは父だけではありません。思えば、僧侶になってから20年間、たくさんのご門徒さんとご縁をいただきました。つたない私の法話を聞いてくださったたくさんのご門徒さんがいらっしゃいます。たくさんの方々とのつながりの中で今の私がいます。

そして、このご縁は親鸞聖人につながるのです。私たちは今、訪ねることができるのです。南無阿弥陀仏をお聴聞することは、僧侶が一方的に伝えるものではなく、みんなでつながりあい、支えあっているからこそ、父が「大丈夫」と言っていたのだと、1周忌をご縁に味わっております。

(本願寺新報 2024年07月10日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。