終戦79年を迎えて-自他を対立的に見る私たちの愚かさ-

満井 秀城

勧学 広島県廿日市市・西教寺住職

リアリティーの薄れ

戦後生まれが8割を超える現在、戦争の悲惨さが実感できなくなる危惧を感じます。悲しい記憶をあえて語ってくれる人たちは年ごとに減少し、今後、語り継いでくれる人たちとともに、記録映像の重要性は、ますます増大すると思います。私たちはそれほどに、悲惨な事実を目の当たりにしなければ、自分事として受け入れにくいからです。

運転免許証の更新では、講習で悲惨な事故現場の映像を見せられることがあります。免許を持っている人なら、安全運転でなければならないことは、じゅうぶんわかっているはずです。それなのに、悲惨な事故現場を目にしないと、安全運転がどこか他人事になってしまう。それが私たちです。

源信和尚も、私たちに穢土(この世)を厭い、浄土を欣い求めるべきことを説かれるときには、地獄と極楽という結果を示されて、往生浄土の道をおすすめくださいました。

また、戦争の悲惨さを忘れないため、本願寺派総合研究所では、DVD「ドキュメンタリー沖縄戦―知られざる悲しみの記憶」を製作しました。ぜひ、非戦平和の学びに活用していただけたらと思います。

恨みで恨みはやまず

国際社会に目を向ければ、今、世界中で武力紛争が絶えません。

先制攻撃はハマス側とはいえ、ハマス殲滅の好機とばかりにイスラエルが行う軍事報復に、国際的にも批判が高まっています。「やられたから、やり返す」という報復の論理では、恨みの連鎖は断ち切れません。

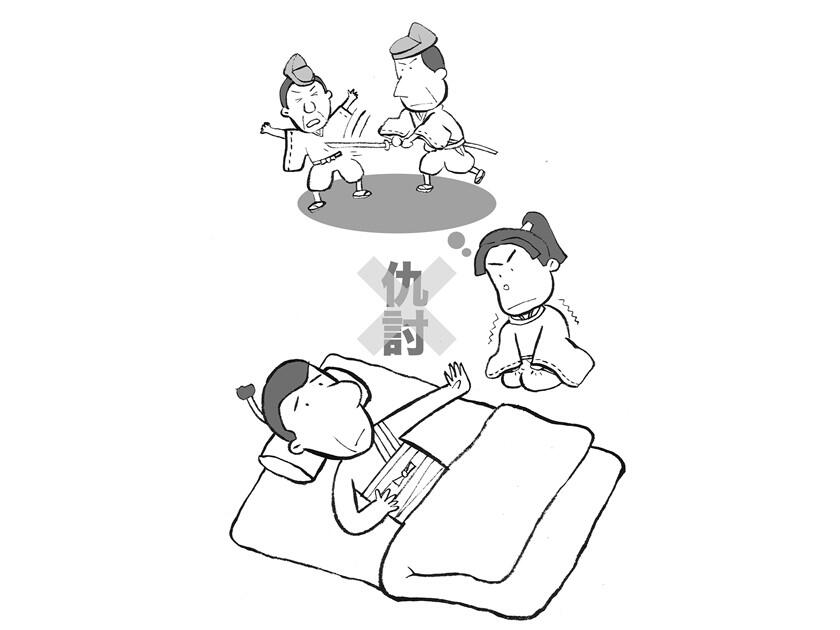

法然聖人がまだ9歳のとき、父の漆間時国が明石定明の夜襲によって致命傷を負う事件が起きました。瀕死の床から時国は、まだ幼い法然聖人に、「仇討ちを考えてはいけない。おまえが仇を討てば、今度はその子がおまえに仇を討つ」と遺言したと伝えられています。恨みは恨みによっては絶ち得ません。報復の連鎖が続くばかりです。

時代性があるとはいえ、赤穂浪士の仇討ちに拍手喝采を送り、現在でも「やられたらやり返す」復讐ドラマに溜飲を下げる私たちには危うさが潜んでいます。恨んで当然と思う発想は、反省する必要があります。

非戦平和・兵戈無用

2年半前のロシアによるウクライナ侵攻は、今も解決の糸口が見つかりません。ロシアの理不尽な行動が許せないのは当然として、その8年前、ロシアがクリミア半島に侵攻した時、ほんの数日でやすやすと併合されたことは、重い課題を突き付けています。この8年間で軍備を整えたからウクライナも抗えたのであり、軍備がなければ屈するしかなかったのは事実です。今の日本周辺も、北朝鮮のミサイル発射や台湾有事など、危険な要因がいくつもあり、だからこそ軍備の増強が急務だと叫ばれてもいます。

確かに現実に目を向けることは大切ですが、現実だけに振り回され理想を見据えなくてよいのでしょうか。少なくとも私たち宗教教団が、「非戦平和」「兵戈(兵・武器)無用」の理想の旗を降ろしたら、誰が理想を掲げ続けられるでしょう。

念仏者には基本姿勢があります。一つは「武器を持ったから恐怖が生じた」というお釈迦さまの言葉です。アメリカの銃社会は、その典型でしょう。危うさに多くの人が気づきながら、既得権益の根強さや、他人が保有したら自分も持たねばという私たちの愚かな対抗意識が銃規制を阻み、軍備増強にも向かわせます。

二つ目は、『阿弥陀経』の「共命之鳥」の譬えです。胴体は一つで頭と首が二つの鳥ですが、頭が別々なので利害の思いが対立します。

片方の頭は、もう片方ばかりがおいしい木の実を独り占めするのが不満でした。

ある時、毒の実を見つけ、わざと「あそこにおいしそうな実がある」と言うと、案の定、いつも先取りするほうが実を食べて苦しみ始めます。

「ざまあ見ろ」と眺めてたら、胴体は一つなので毒が回り、自分も苦しんで死んだという話です。

これは、命の根底でつながっているのに自他を対立的に見る私たちの愚かさを映し出していて、戦後70年の年、私の所属する安芸教区では、全戦争死没者追悼法要の記念華葩や記念輪袈裟に、この「共命之鳥」が描かれていました。

自他を対立的に見る私たちの愚かさを常に意識しながら、武器のない平和をどう構築していくのか、簡単ではありませんが大切な課題だと思っています。

(本願寺新報 2024年08月10日号掲載)

本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より

※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。

※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。

※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。