報恩講とは ~特集記事~

「報恩講」は、浄土真宗のみ教えをいただく私たちにとって、宗祖・親鸞聖人のご遺徳を偲ぶ、一年でもっとも大切なご法要です。

「報恩講のはじまり」や、「寺院での報恩講」を中心に、浄土真宗の「報恩講」を特集します。門信徒として「報恩講」の受け取り方を、一緒に考えていきましょう。

出典:報恩講リーフレット『報恩講をご縁に』Vol.1・2 ※ダウンロードはこちら。 (問い合わせ先:統合企画室)

「報恩講」とは

浄土真宗は、阿弥陀さまのあらゆる人びとを救うはたらきによって信心をめぐまれ、念仏を申す人生を歩み、この世の縁が尽きるとき浄土に生まれて仏となり、迷いの世に還って人びとを教化するというみ教えです。この真実のみ教えをお示しくださった親鸞聖人に感謝し、阿弥陀さまのお救いをあらためて心に深く味わわせていただくご法要が、「報恩講」です。 「報恩講」という名称は、親鸞聖人のひ孫である本願寺第3代覚如上人が、 聖人の33回忌にあわせて『報恩講私記』を著されたことに由来しています。以来、700年を超える歴史の中で、先人たちが親鸞聖人ご命日の法要を「報恩講」として脈々と受け継ぎ、今日まで大切にお勤めしてきました。 ぜひ、地元のお寺、京都の本願寺、東京の築地本願寺、各地の別院や教堂などへご家族や有縁の皆さまといっしょにお参りし、 ご家庭でも「報恩講」をお勤めいたしましょう。そして、親鸞聖人のご遺徳を偲び、阿弥陀さまのはたらきに感謝して、浄土真宗との出遇いを深めてまいりましょう。

家庭の「報恩講」

「報恩講」は、お寺でお勤めされるだけではなく、古くから広くご門徒の家庭でもお勤めされてきました。地方によっては、「親の法事はもちろん大切だけど、報恩講はさらに大切」とまでいわれるほどです。 親の法事の他に、さらに 「報恩講」 が大切とは、どういうことなのでしょうか?その答えは、親鸞聖人の教えの中にあります。 『歎異抄』には、親鸞聖人が「亡き父母の追善供養のために念仏したことは、かつて一度もありません」とおっしゃったと伝えています。そう聞くと、「親鸞聖人は親不孝だったの?」と思われる方がおられるかも知れませんが、そうではありません。続けて 「というのは、命のあるものはすべてみな、これまで何度となく生まれ変わり、死に変わりしてきた中で、父母であり兄弟・姉妹であったのです。この世の命を終え、浄土に往生してただちに仏となり、どの人をもみな救わなければならないのです」と記されています。確かにお父さん、お母さんこそが、 直接私に命をくださった方かも知れませんが、命の連続の中で考えるなら、すべての命はつながっているのです。私たちは、 自然の恵みのもとで多くの命とつながり合い、はぐくまれています。そして、多くの方々の支えと仏さまのご縁に、いかされて生きているのです。 このように、多くの命のつながりと、私の命が落ち着く先である浄土への道を示し、今の私を支えてくださる 「畢竟依」 (究極の依りどころ)を示してくださったのが親鸞聖人でした。 ですから、私たちは、阿弥陀如来のおこころを聞かせていただくとともに、親鸞聖人のお導きへの感謝の思いから 「報恩講」 を大切にお勤めしてきたのです。 たくさんのご家族と一緒にお住まいの方、実家から離れ別の土地で世帯を持たれている方、マンションなどで一人暮らしをなさっている方、現代はさまざまな生活の形がありますが、念仏者として一番大切な「報恩講」をお勤めいたしましょう。

本願寺の「報恩講」

本山本願寺においては、親鸞聖人の祥月命日にお勤めすることから「御正忌報恩講」といい、毎年1月9日~16日までお勤めいたします。

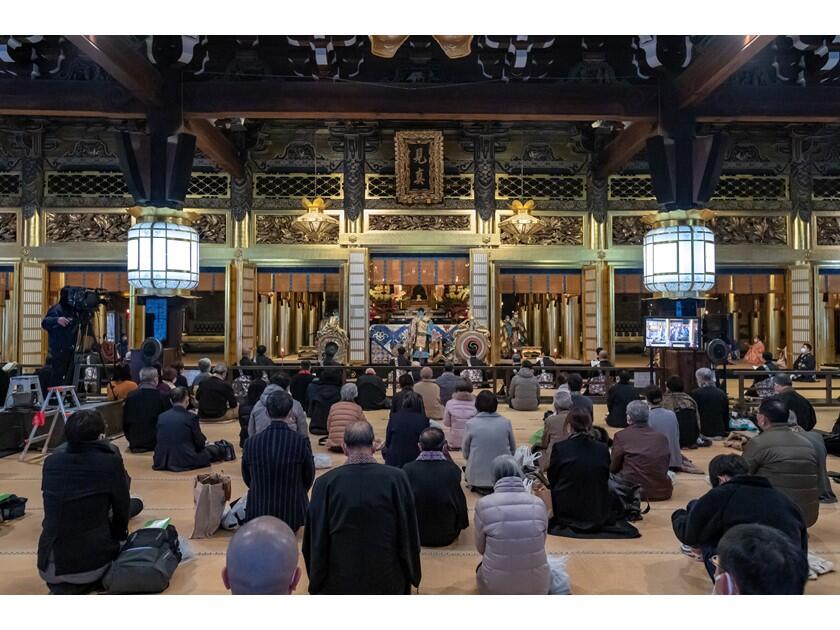

寺院の「報恩講」

全国の各寺院では一年に一度お勤めされます。本山の報恩講と同じ期日にお勤めする寺院では「御正忌」、本山の報恩講に先立ち9月から1月上旬頃にかけてお勤めする寺院では、「お引き上げ」や「お取り越し」と呼ぶことが多いようです。また、地域によっては、「ほんこさん」 と呼んで親しまれています。本願寺の「報恩講」寺院の「報恩講」本山本願寺においては、親鸞聖人の祥月命日にお勤めすることから「御正忌報恩講」といい、毎年1月9日から16日までお勤めいたします。

築地本願寺別院・教堂の「報恩講」

東京の築地本願寺のほか、各地におけるお念仏の中心道場として別院、教堂が全国に設置されており、通常、本山の報恩講に先立ち、9月から1月上旬頃にかけて「報恩講」をお勤めします。

親鸞聖人のご生涯

1173年5月21日(承安3年4月1日) 、京都・日野の里でご誕生、9歳で得度(仏道に入り僧となること)されました。比叡山で20年間修行されましたが、迷いや苦悩から逃れることができませんでした。そこで山を下り、六角堂での救世観音の夢告により法然聖人の門弟となられ、専修念仏に出遇われました。35歳の時、専修念仏停止によって越後に流罪となり、4年間過ごされ、39歳で赦免となりました。その後、妻・恵信さまや家族とともに関東へ移り、約20年間布教を行われました。1224年(元仁元年)は主著『顕浄土真実教行証文類(教行信証)』を著された年となります。60歳を過ぎ、京都に帰りさらなる著述活動を行われました。三帖和讃などの執筆や、関東の門弟とのお手紙のやり取りなど、多くの方に浄土真宗のみ教えをお示しになりました。最晩年まで著述活動に力を注がれ、1263年1月16日 (弘長2年11月28日)、90歳でご往生されました。