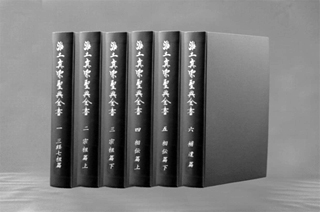

親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画「教学・伝道の振興」のうち、重点項目⑤「時代に即応する教学の振興」において、今日までの浄土真宗聖典の編纂事業の集大成として、浄土真宗のみ教えの根本となる聖教を網羅し、かつ最新の研究成果を踏まえた『浄土真宗聖典全書』全六巻(「三経七祖篇」「宗祖篇上」「宗祖篇下」「相伝篇上」「相伝篇下」「補遺篇」)の刊行に向けた編纂を行っています。

2011(平成23)年に親鸞聖人750回大遠忌をお迎えするにあたり、教学伝道研究センター〈本願寺教学伝道研究所―聖典編纂部門―〉では、宗門長期振興計画「教学・伝道の振興」の一環として、2005(平成17)年度より『浄土真宗聖典全書』(以下『聖典全書』と略称)の編纂を推進しています。

これまで聖典編纂部門において刊行してきました『浄土真宗聖典(原典版・註釈版・現代語版)』は、本願寺の統一聖典として浄土真宗の聖教の中から浄土三部経や親鸞聖人の著述、御文章などの特に重要な聖教だけを選んで刊行されたものです。巻末註や脚註、訳註などの註釈を施した『註釈版聖典』『現代語版聖典』は、仏教婦人会など各種研修会に用いるために編纂されたもので、浄土真宗の法義の領解(りょうげ)や伝道などを担うものとして広く活用されています。また、これらを編纂するための基盤として編まれた『原典版聖典』は、原典資料としての色彩が濃く、底本となる聖教の表記を忠実に翻刻(ほんこく)した史資料性の高いもので、その編纂水準には学界から高い評価を受けています。

これに対して『聖典全書』は、新しい編纂方針に則(のっと)り、親鸞聖人の開かれた浄土真宗の教えの理解をさらに深めるため、親鸞聖人が撰述・編纂・書写された聖教をはじめ、経典や論釈、歴代の聖教、本願寺の史資料など浄土真宗の教えに関わるすべての聖教を収め、読みやすく、領解・伝道に活用できる聖典を目指したものです。

それでは、この『聖典全書』について、以下、編纂の歩みとその特徴、並びに編纂の行程についてみていきます。

これまで聖典編纂部門において刊行してきました『浄土真宗聖典(原典版・註釈版・現代語版)』は、本願寺の統一聖典として浄土真宗の聖教の中から浄土三部経や親鸞聖人の著述、御文章などの特に重要な聖教だけを選んで刊行されたものです。巻末註や脚註、訳註などの註釈を施した『註釈版聖典』『現代語版聖典』は、仏教婦人会など各種研修会に用いるために編纂されたもので、浄土真宗の法義の領解(りょうげ)や伝道などを担うものとして広く活用されています。また、これらを編纂するための基盤として編まれた『原典版聖典』は、原典資料としての色彩が濃く、底本となる聖教の表記を忠実に翻刻(ほんこく)した史資料性の高いもので、その編纂水準には学界から高い評価を受けています。

これに対して『聖典全書』は、新しい編纂方針に則(のっと)り、親鸞聖人の開かれた浄土真宗の教えの理解をさらに深めるため、親鸞聖人が撰述・編纂・書写された聖教をはじめ、経典や論釈、歴代の聖教、本願寺の史資料など浄土真宗の教えに関わるすべての聖教を収め、読みやすく、領解・伝道に活用できる聖典を目指したものです。

それでは、この『聖典全書』について、以下、編纂の歩みとその特徴、並びに編纂の行程についてみていきます。

本願寺では親鸞聖人大遠忌の記念事業の一つとして、江戸時代から御影堂や阿弥陀堂などの諸堂の再建・修復とともに、浄土真宗における教義の領解や伝道に資するための聖典、または聖教の語句に関する辞書などの書籍を刊行してきました。

1761(宝暦11)年に勤修された親鸞聖人500回大遠忌には、親鸞聖人から蓮如上人までの和語の聖教を集めた『真宗法要』六帙(ちつ)三十一帖(じょう)[1765(明和2)年刊]を編纂し、真宗典籍の真偽を簡別してその依り処を明らかにしました。次いで1861(文久元)年の600回大遠忌には、『真宗法要』の字句や引文、故事を註釈した『校補真宗法要典拠』三十一巻[1856(安政3)年刊]を刊行し、聖教を理解する一助となりました。また1911(明治44)年の650回大遠忌には、仏教や真宗の語彙(ごい)全般にわたって解説を施した『仏教大辞彙』七巻[1914(大正3)年刊]を刊行して宗門内外から高い評価を得ました。そして1961(昭和36)年の700回大遠忌には、新しい時代に応じた「聖典意訳」(浄土三部経・七祖聖教〈上中下〉・教行信証)五巻[1964(昭和39)年刊]を編纂し、今日の『現代語版聖典』へと発展する礎(いしずえ)を築きました。これらは浄土真宗の教義の根幹を世に伝えるものとして重要な位置を占めてきました。

1761(宝暦11)年に勤修された親鸞聖人500回大遠忌には、親鸞聖人から蓮如上人までの和語の聖教を集めた『真宗法要』六帙(ちつ)三十一帖(じょう)[1765(明和2)年刊]を編纂し、真宗典籍の真偽を簡別してその依り処を明らかにしました。次いで1861(文久元)年の600回大遠忌には、『真宗法要』の字句や引文、故事を註釈した『校補真宗法要典拠』三十一巻[1856(安政3)年刊]を刊行し、聖教を理解する一助となりました。また1911(明治44)年の650回大遠忌には、仏教や真宗の語彙(ごい)全般にわたって解説を施した『仏教大辞彙』七巻[1914(大正3)年刊]を刊行して宗門内外から高い評価を得ました。そして1961(昭和36)年の700回大遠忌には、新しい時代に応じた「聖典意訳」(浄土三部経・七祖聖教〈上中下〉・教行信証)五巻[1964(昭和39)年刊]を編纂し、今日の『現代語版聖典』へと発展する礎(いしずえ)を築きました。これらは浄土真宗の教義の根幹を世に伝えるものとして重要な位置を占めてきました。

『浄土真宗聖典全書』の刊行イメージ

『聖典全書』は、次の4部構成とし、六巻立てになります。

1.三経七祖篇(一巻)

2.宗 祖 篇(上下二巻)

3.相 伝 篇(上下二巻)

4.補 遺 篇(一巻)

またその内訳は、次の通りです。

1.「阿弥陀仏のみ教えが説かれた根本聖典の浄土三部経とその異訳の経典、浄土真宗の教義体系を支える七高僧の論釈」(三経七祖篇)

2.「浄土真宗のみ教えを開示された親鸞聖人の撰述聖教や言行録、並びに編纂・加点・書写されたもの、及び聖人が尊崇された聖教」(宗祖篇)

3.「親鸞聖人のみ教えを継承された覚如・存覚・蓮如上人などの著述や言行録、並びに敬重された聖教」(相伝篇)

4.「法然聖人の言行録、初期本願寺の史資料や歴史性の高い聖教」(補遺篇)

以上、計160を超える聖教と史資料を収録します。

『聖典全書』は、宗門学校や各種教育機関、安居など宗義研鑽の場で、「原典の読解・学習」に活用していただける聖典です。漢語の聖教は漢文体で示して、原本に送り仮名や返点がない白文(はくぶん)の場合は適宜それを補って読解の便をはかっています。また和語の聖教は歴史的仮名遣いを用いながらも、原本が片仮名文のものは平仮名で示し、濁音符を付して読みやすくしています。読解に配慮した表記としながらも、漢文体や歴史的仮名遣いなど、ある程度原典の文体に基づいて翻刻していますので、原典の確認もできる「史資料性」も保持することになります。

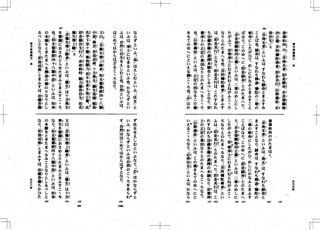

この他の特徴としては、『真宗法要』をはじめとして本願寺が刊行してきた聖教の伝統を重んじながら、最新の書誌学の成果を盛り込み、学界などで高い資料的評価をうけている親鸞聖人の真蹟(しんせき)をはじめとする善本(ぜんぼん)を底本・対校本として採用しています。また聖教の伝わり方(流伝)や異本の違いを比較できるように、例えば『尊号真像銘文』であれば親鸞聖人の建長本(けんちょうぼん)と正嘉本(しょうかぼん)の二本の真蹟本(しんせきぼん)をそれぞれ上下の二段組として、文言の異同、左訓(さくん)の有無や違いなどがひと目でわかるように工夫しています。また『御伝鈔』も覚如上人自筆の三本(西本願寺本・東本願寺本・高田専修寺本)を三段組みとして、段数と文言の加減がわかるように示します。

さらに『愚禿鈔』(存覚本・顕智本)、「三帖和讃」(国宝本、顕智本、文明本)、『浄土三経往生文類』(略本・広本)、『尊号真像銘文』、『唯信鈔文意』(真蹟本・正嘉本)など、さまざまな系統の異本が現在に伝わっている聖教も、上下段あるいは上中下の段組として、いっそう親鸞聖人のお意(こころ)を領解できるよう配慮しています。その他の聖教についても、本文下欄には対校本との違いを示す校異を載せて、底本との異同、系統の相違などがよく理解できるようにしています。

1.三経七祖篇(一巻)

2.宗 祖 篇(上下二巻)

3.相 伝 篇(上下二巻)

4.補 遺 篇(一巻)

またその内訳は、次の通りです。

1.「阿弥陀仏のみ教えが説かれた根本聖典の浄土三部経とその異訳の経典、浄土真宗の教義体系を支える七高僧の論釈」(三経七祖篇)

2.「浄土真宗のみ教えを開示された親鸞聖人の撰述聖教や言行録、並びに編纂・加点・書写されたもの、及び聖人が尊崇された聖教」(宗祖篇)

3.「親鸞聖人のみ教えを継承された覚如・存覚・蓮如上人などの著述や言行録、並びに敬重された聖教」(相伝篇)

4.「法然聖人の言行録、初期本願寺の史資料や歴史性の高い聖教」(補遺篇)

以上、計160を超える聖教と史資料を収録します。

『聖典全書』は、宗門学校や各種教育機関、安居など宗義研鑽の場で、「原典の読解・学習」に活用していただける聖典です。漢語の聖教は漢文体で示して、原本に送り仮名や返点がない白文(はくぶん)の場合は適宜それを補って読解の便をはかっています。また和語の聖教は歴史的仮名遣いを用いながらも、原本が片仮名文のものは平仮名で示し、濁音符を付して読みやすくしています。読解に配慮した表記としながらも、漢文体や歴史的仮名遣いなど、ある程度原典の文体に基づいて翻刻していますので、原典の確認もできる「史資料性」も保持することになります。

この他の特徴としては、『真宗法要』をはじめとして本願寺が刊行してきた聖教の伝統を重んじながら、最新の書誌学の成果を盛り込み、学界などで高い資料的評価をうけている親鸞聖人の真蹟(しんせき)をはじめとする善本(ぜんぼん)を底本・対校本として採用しています。また聖教の伝わり方(流伝)や異本の違いを比較できるように、例えば『尊号真像銘文』であれば親鸞聖人の建長本(けんちょうぼん)と正嘉本(しょうかぼん)の二本の真蹟本(しんせきぼん)をそれぞれ上下の二段組として、文言の異同、左訓(さくん)の有無や違いなどがひと目でわかるように工夫しています。また『御伝鈔』も覚如上人自筆の三本(西本願寺本・東本願寺本・高田専修寺本)を三段組みとして、段数と文言の加減がわかるように示します。

さらに『愚禿鈔』(存覚本・顕智本)、「三帖和讃」(国宝本、顕智本、文明本)、『浄土三経往生文類』(略本・広本)、『尊号真像銘文』、『唯信鈔文意』(真蹟本・正嘉本)など、さまざまな系統の異本が現在に伝わっている聖教も、上下段あるいは上中下の段組として、いっそう親鸞聖人のお意(こころ)を領解できるよう配慮しています。その他の聖教についても、本文下欄には対校本との違いを示す校異を載せて、底本との異同、系統の相違などがよく理解できるようにしています。

次に編纂行程ですが、大きくみますと次の通りです。

1.基礎作業

2.仮底本原稿作成

3.底本・校異原稿確定

4.出稿原稿作成

5.出稿・校正

まずは、『聖典全書』へ収録する聖教の本文データから作成します。聖教には、漢文のもの(三経七祖・宗祖の漢語聖教など)や和文(片仮名、平仮名)のもの(宗祖や覚如・存覚・蓮如各上人などの和語聖教)があり多様で、時代の隔たりもあります。漢語聖教ならば、白文が主流の三経七祖に対して、宗祖の聖教には、返点や振り仮名などの訓点が付されている場合がほとんどです。ですから訓点などは本文と区別してデータ全体の形式を統一する作業が必要となります。

各聖教の本文データが揃ったら、次は「仮底本原稿」を作成します。仮底本原稿は、底本となる原本資料の本文を忠実にデータ化し再現する原稿のことです。例えば『尊号真像銘文』(以下『銘文』と略称)は、親鸞聖人が、本尊として安置された尊号や祖師の画像(真像)の上下段に書かれた讃文(さんもん)を集め、そのおこころを解説された聖教です。翻刻の形式は二段組とし、上段の底本には「高田派専修寺蔵正嘉二年本」(以下「正嘉本」と略称)を用い、下段の底本には「福井県法雲寺旧蔵建長七年本」(以下「建長本」と略称)を用います。正嘉本と建長本はどちらも親鸞聖人の真蹟本です。仮底本原稿を作成するにあたっては、右仮名・左訓が施された本文の体裁やその他の情報を、写真原本によって一字一句照合しながら忠実にデータ化し、それぞれの底本を再現していきます。ですから底本の文言に誤りがあったり、虫損や焼失により判読できない箇所が確認できた場合でも、記号に置き換えて原本通りにデータ化します。

仮底本原稿が仕上がると、次は『聖典全書』として本文が読めるように、底本の明らかな誤植や読めない箇所などを対校本との校合によって、訂正(底本校訂)してゆく作業に入ります。これはテキストとしての利便性を高めるためです。

『銘文』では、対校本を使って校合するのは下段の建長本だけです。それは上段の正嘉本は近世になって高田本山より刊行されるまで世にでていなかったことから、対校する書写本が伝わっていないことによります。これに対して下段の建長本は書写本が伝わっており、聖人の真蹟本に対してそれらの書写本がどのような形態で流伝していったのか、その文言の異同などを明らかにするという視点より、同系統の書写本と校合します。

こうして「底本・校異原稿」は仕上がるのです。

底本・校異原稿が確定したら、いよいよ印刷業者に出稿するための「出稿原稿」の作成がはじまります。これは、「出稿データ」を業者に渡すために、実際に刊行された状態を想定した「シミュレーション原稿」を作成する作業です。この原稿は、「本文原稿」と「校異原稿」の二つを整備して、それぞれに校異番号を加えてお互いがリンクできるようにしたものです。出稿データはシミュレーション原稿のベースとなるものですから、二者は基本的に同一のものであるといえます。出稿データを処理して作成するシミュレーション原稿は、翻刻時と同じ本文の行数や一行字数、文字の字形と大きさ、右仮名や左訓の位置取りとなるように、詳細にわたり微調整を繰り返して原稿を固めてゆきます。こうして出来上がった原稿は初校から五校をへて校了を迎えるまで校正作業を行い、刊行を目指します。この作業を160を超える聖教の一つひとつに行っていくのですから、いくらコンピュータ時代とはいえ、人海戦術が大きな役割を占めます。

1.基礎作業

2.仮底本原稿作成

3.底本・校異原稿確定

4.出稿原稿作成

5.出稿・校正

まずは、『聖典全書』へ収録する聖教の本文データから作成します。聖教には、漢文のもの(三経七祖・宗祖の漢語聖教など)や和文(片仮名、平仮名)のもの(宗祖や覚如・存覚・蓮如各上人などの和語聖教)があり多様で、時代の隔たりもあります。漢語聖教ならば、白文が主流の三経七祖に対して、宗祖の聖教には、返点や振り仮名などの訓点が付されている場合がほとんどです。ですから訓点などは本文と区別してデータ全体の形式を統一する作業が必要となります。

各聖教の本文データが揃ったら、次は「仮底本原稿」を作成します。仮底本原稿は、底本となる原本資料の本文を忠実にデータ化し再現する原稿のことです。例えば『尊号真像銘文』(以下『銘文』と略称)は、親鸞聖人が、本尊として安置された尊号や祖師の画像(真像)の上下段に書かれた讃文(さんもん)を集め、そのおこころを解説された聖教です。翻刻の形式は二段組とし、上段の底本には「高田派専修寺蔵正嘉二年本」(以下「正嘉本」と略称)を用い、下段の底本には「福井県法雲寺旧蔵建長七年本」(以下「建長本」と略称)を用います。正嘉本と建長本はどちらも親鸞聖人の真蹟本です。仮底本原稿を作成するにあたっては、右仮名・左訓が施された本文の体裁やその他の情報を、写真原本によって一字一句照合しながら忠実にデータ化し、それぞれの底本を再現していきます。ですから底本の文言に誤りがあったり、虫損や焼失により判読できない箇所が確認できた場合でも、記号に置き換えて原本通りにデータ化します。

仮底本原稿が仕上がると、次は『聖典全書』として本文が読めるように、底本の明らかな誤植や読めない箇所などを対校本との校合によって、訂正(底本校訂)してゆく作業に入ります。これはテキストとしての利便性を高めるためです。

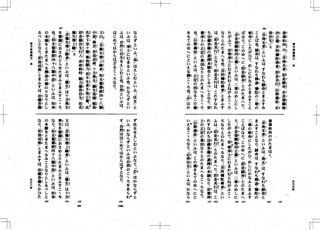

『尊号真像銘文』の上下段対照翻刻イメージ

こうして「底本・校異原稿」は仕上がるのです。

底本・校異原稿が確定したら、いよいよ印刷業者に出稿するための「出稿原稿」の作成がはじまります。これは、「出稿データ」を業者に渡すために、実際に刊行された状態を想定した「シミュレーション原稿」を作成する作業です。この原稿は、「本文原稿」と「校異原稿」の二つを整備して、それぞれに校異番号を加えてお互いがリンクできるようにしたものです。出稿データはシミュレーション原稿のベースとなるものですから、二者は基本的に同一のものであるといえます。出稿データを処理して作成するシミュレーション原稿は、翻刻時と同じ本文の行数や一行字数、文字の字形と大きさ、右仮名や左訓の位置取りとなるように、詳細にわたり微調整を繰り返して原稿を固めてゆきます。こうして出来上がった原稿は初校から五校をへて校了を迎えるまで校正作業を行い、刊行を目指します。この作業を160を超える聖教の一つひとつに行っていくのですから、いくらコンピュータ時代とはいえ、人海戦術が大きな役割を占めます。

六巻立ての構成となります『聖典全書』のうち、現在は第二巻目の「宗祖篇上」と第三巻目の「宗祖篇下」の編纂作業をすすめています。このうち「宗祖篇上」は印刷業者に出稿する直前の「4.出稿原稿作成」作業に入っています。また「宗祖篇下」は、「2.仮底本原稿作成」の作業を進めています。

(教学伝道研究センター)

(教学伝道研究センター)